Menu

Close

Les Archives Bouanani préservent et valorisent les collections de la famille Bouanani (Rabat-Maroc), fonds en partie détruit et désorganisé par un incendie en 2006.

Depuis 2011, le collectif se consacre à la valorisation de ses archives sous forme de publications, expositions, présentations publiques ou de programmations de films au Maroc et partout dans le monde. Le rangement et le classement des archives a d’abord été initié par Touda Bouanani, fille de Ahmed Bouanani et Naïma Saoudi, soutenue par quelques ami.e.s et chercheur.e.s puis par une partie de l’équipe de Kulte éditions, dans le cadre de la publication de La septième porte une histoire du cinéma au Maroc de 1907 à 1986 de Ahmed Bouanani (Kulte éditions 2020).

Le collectif Archives Bouanani s’est constitué sous forme associative en novembre 2021.

De mai 2020 à mai 2022, puis d’octobre 2023 à juin 2024, Les Archives Bouanani ont été soutenues par La Fondation Gerda Henkel dans le programme « Patrimoine en danger » pour le projet « Histoire du cinéma et mémoire culturelle au Maroc – Les Archives Bouanani » avec Sarah Dornhof de l’Université Humboldt-Berlin, ce qui a permis de recruter une équipe boursière et de lancer une action de grande ampleur de rangement, classement, nettoyage, inventaire et numérisation de l’archive, ainsi que la mise en place de ce site web avec une photothèque qui contient plus de dix mille documents numérisés. De septembre à décembre 2021, Les Archives Bouanani ont également été soutenues par le DAAD Artists in Berlin Programme financé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères (AA), ce qui a permis de lancer le programme d’activation Tous les pays qui n’ont plus de légendes seront condamnés à mourir de froid et son lot d’expositions, rencontres, projections, résidences et ateliers en collaboration avec AWAL et Kulte Art Center & Editions. Depuis juin 2024 à janvier 2026, les Archives Bouanani sont soutenues par le FEMDH.

Encourager une prise de conscience au sein de la société civile marocaine de la valeur des archives de l’histoire culturelle, artistique, littéraire et cinématographique marocaine, les considérant comme des éléments nécessaires à la compréhension et à l’écriture du monde présent à et à venir.

Pour y parvenir, nous souhaitons décloisonner cette archive, la sortir du statut d’archive privée et la rendre disponible pour permettre sa connaissance, ré-appropriation et réactivation par une jeune génération :

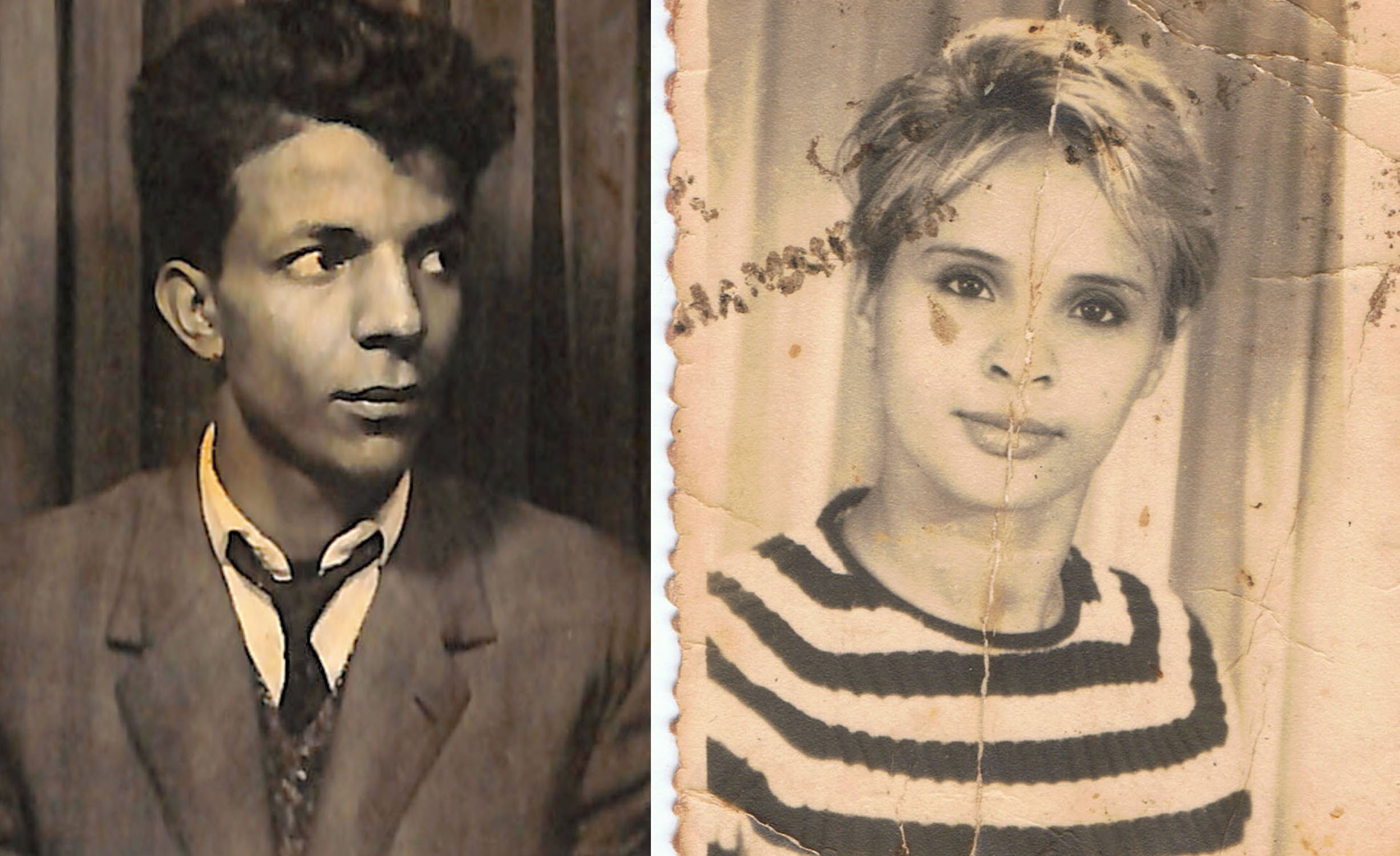

Ahmed Bouanani (1938-20 11) poète, écrivain, monteur et réalisateur .

Il est né le 16 novembre 1938 à Casablanca sous le Protectorat français. Son père, inspecteur de police, est assassiné le 9 janvier 1954 pendant la période trouble qui précède l’indépendance du 2 mars 1956. La faute sur le trottoir. Autour d’un cercle en rouge. À huit heures du matin. Huit heures quinze du matin. (…) Le verre de café était encore chaud. Il reste chaud dans la mémoire. C’est un passé en papier journal ou une litanie de photographies anciennes. Quelqu’un avait saisi son revolver 7,65 mm caché dans une touffe de menthe. Une seule balle, toute petite. Il tire une seule balle, une seule balle suffit. Et le soleil pris de vertige. Le matin ne sait plus donner de la tête. Toute la ville, les murs, les lumières, le ciel nouveau où les étoiles ont eu à peine le temps de s’ouvrir. Tout tombe devant ma bicyclette. S’effondre. Un policier m’arrête. Non, laissez passer, c’est son père. C’est mon père. Et toute la ville le dit que c’est mon père. La mort aura la mémoire longue. (publié dans le recueil Les Persiennes, 1980, aux éditions Stouky. Dans les années 60, le CCM (Centre cinématographique marocain) sélectionne de jeunes étudiants pour anciens ses propres techniciens à l’IDHEC (Institut des Hautes Études Cinématographiques) à Paris. le premier groupe sera constitué de Mohamed Abderrahmane Tazi, Majid Rechiche, Mohamed Sekkat (section prix de vues), et de Abdellah Remili et Ahmed Bouanani (section Script-Montage), XVIIIe promotion, 1961-1963 . Ils intègrent le CCM à leur retour en 1963 mais ce dernier produit principalement les Actualités Marocaines qui sont diffusées en première partie dans les salles de cinéma et des films de commandes pour différents ministères début, Ahmed Bouanani est surveillé de près par le directeur du Centre cinématographique, Omar Ghannam, pour ses amitiés anarcho-trotskistes durant ses études et son mémoire de fin. d’études sur le cinéma polonais et particulièrement sur le film Une fille à parlée d’Andrzej Wajda (premier pneu Génération ), qui avait été diffusé pour la première fois en France, à Paris le 24 janvier 1962 au cinéma Floride. Il est dès lors fiché communiste bien qu’il n’ait jamais été affilié à aucun groupe politique. L’Institut des Arts Traditionnels et du Théâtre (INATT) à Rabat sous l’égide de Mahjoubi Aherdan, le sollicite pour réaliser des enquêtes à travers le Maroc sur le folklore où il recueille entre autres, des contes, proverbes, dictons, dessine des bijoux et leurs usages. Il participe aux Festivals du Folklore de Marrakech en tant qu’assistant réalisateur et régisseur général dans les spectacles présentés. En 1965, il rencontre Naïma Saoudi qui deviendra sa complice dans la vie et dans le travail.Il réalise pour la Télévision marocaine une série d’émissions sur l’Histoire du Maroc Les Bâtisseurs. En 1966,il détourne une commande institutionnelle sur les grands travaux réalisés dans la ville de Tarfaya, libérée par la bataille d’Ifni du joug espagnol en 1958 Tarfaya ou La Marche d’un poète avec Mohamed Abderrahmane Tazi. En 1968, il dépose un scénario Le Réveil, sur la ville de Casablanca, inspiré des films de Walter Ruttmann Berlin, Symphonie d’une grande ville et de Mikhaïl Kaufman Moscou. Il sera interdit de réalisation. Ce sont Abderrahmane Tazi et Majid Rechiche qui réaliseront effectivement le film qui s’intitulera 6 et 12 , selon le générique “avec la collaboration de Ahmed Bouanani”. Ce qui n’est pas coutume, il fera apparaître le carton du générique du montage en premier. Il participe à la revue Souffles de Abdelatif Laâbi en publiant poèmes et écrits sur la poésie populaire ainsi qu’il collabore à un dossier sur le cinéma marocain. Il commence à écrire une ébauche du cinéma au Maroc. Au CCM, il est relégué aux Archives et est préoccupé par la fermeture des Studios Souissi (1944-1968) qui produisaient les Actualités et les films. Ce dernier est laissé à l’abandon, sans aucune considération pour les archives qu’il contient. Avec Naïma, ils essaient de sauvegarder le maximum de documents. C’est dans ce bâtiment ouvert à tout vent qu’il contracte la tuberculose et séjourne pendant six mois à l’hôpital Moulay Youssef à Rabat, qui lui inspirera vingt ans plus tard le récit L’Hôpital qui sera édité en 1990 par Jaouad Bounouar aux éditions Al Kalam. Rétabli, il commence le montage de Mémoire 14, titre éponyme d’un poème qui sera publié dans Les persiennes à partir d’archives coloniales. Avec Hamid Bénani, Mohamed Abderrahmane Tazi et Mohamed Sekkat, ils créent la première société de production de cinéastes dont l’objectif était que chacun réalise son film. Avec Naïma Saoudi qui travaille comme maquilleuse et décoratrice, Ahmed Bouanani comme assistant réalisateur, script et monteur, ils participent à la première et unique production de Sigma 3, Wechma (Traces) de Hamid Bénani. Il reprendra le montage de Mémoire 14, persécuté par les censeurs, qui amputèrent le film de 108 minutes à 24 ! Suivent des projets inaboutis, un film sur Sidi Ahmed Ou Moussa, dont les rushs sont bloqués aux laboratoires LTC pour cause de dettes du CCM. C’est l’arrivée d’un nouveau directeur du Centre, Kouider Bennani, qui lui vaut une valorisation de son salaire de chef monteur et qui lui permet de réaliser Les Quatre Sources (1977), moyen métrage en couleur et son unique long métrage Le Mirage (1979). Il a monté de nombreux films au Centre Cinématographique Marocain où il travaille comme monteur. Il a travaillé avec Daoud Aloulad Syad comme scénariste et comme monteur. Il a aussi écrit de nombreux livres, romans et essais non publiés.

Naïma Saoudi (1947-2012) est née le 12 janvier 1947 à Casablanca. Elle a exercé différents métiers dans le cinéma : costumière, décoratrice, maquilleuse, actrice, productrice, scripte et assistante monteuse. Elle a commencé en assistant Ahmed Bouanani au montage puis avec le collectif Sigma 3 en réalisant les décors et le maquillage pour le film Wechma. Elle fait les décors et les costumes pour Les Quatre Sources ainsi que le rôle de la fée. Je me souviens des nombreuses teintures qu’elle avait réalisées dans la baignoire pendant la préparation du film. Elle travaille aussi sur Mirage, où elle est assistante à la réalisation, maquilleuse, costumière, assistante au montage. L’équipe lui avait donné le surnom de Merda, police militaire ! Ces deux films sont réalisés leur commune. Elle a travaillé avec la plupart des cinéastes marocains, dont Jillali Ferhati, Mohamed Abderrahmane Tazi, Faouzi Bensaïdi, Souheil Benbarka ainsi que dans les tournages étrangers au Maroc notamment avec Martin Scorsese, Claude Lelouch et John Landis. Elle a réalisé un documentaire unique pour la télévision en 1985, Igoudal, lettre d’Imilchil. Ils ont travaillé ensemble sur de nombreux films dont ceux de Daoud Aoulad Syad et Une porte sur le ciel (1988) de Farida Benlyazid où a également travaillé leur fille, Batoul.

Batoul Bouanani (1969-2003), était habilleuse et costumière, dessinatrice, collectionneuse de bijoux, elle était l’archiviste de la famille. Ils.elles ont laissé derrière elles.eux une importante quantité de livres, revues, manuscrits, dessins, scénarios, notes, affiches, costumes et accessoires, qui ne témoignent pas seulement de la vie et de l’œuvre familiale, mais plus largement de l’histoire culturelle du Maroc. Aujourd’hui c’est Touda Bouanani , leur fille et sœur, qui prolonge ce travail de collecte et de conservation.

Les archives Bouanani sont constituées de collections et d’éléments hétérogènes, tant au niveau des supports conservés qu’aux types de contenus. Les collections de Ahmed et de Naïma Bouanani se distinguent parmi les autres archives privées possibles d’artistes, d’intellectuels et de cinéastes, car leur vie a été profondément façonnée par la préservation du patrimoine culturel et historique du Maroc et elles ont rassemblé une grande variété de livres, livrets, documents papiers et photographies de tournage, accessoires de décors, costumes, tissus, bijoux marocains. Ces collections et documents sont des témoignages uniques et rares de l’époque du protectorat français (1912-1956), de l’indépendance et des “années de plomb” des années 1970-80.

Au Maroc, malgré les archives publiques existantes (Archives du Maroc (depuis 2013), la Bibliothèque nationale (depuis 2008) ou le Centre cinématographique marocain (depuis 1944)), les archives culturelles et historiques sont insuffisantes et difficiles d’accès. Jusqu’à aujourd’hui, aucune attention n’a été accordée à la documentation non-films (documents de tournage, scénarios, découpages, photographies de plateaux et de tournages, plans de travail, dépouillements, feuilles de service, accessoires, décors, costumes) qui apportent une connaissance importante à la des films.

La documentation non-films concerne le cinéma colonial, la naissance du cinéma national, les réalisateurs, acteurs et techniciens marocains ainsi que leurs propres films ou ceux qui ont collaboré, et les films étrangers tournés au Maroc avec une collaboratrice Naïma Saoudi.

Il y a aussi une importante bibliothèque d’ouvrages en français principalement, littérature du monde entier, ouvrages sur le cinéma, le théâtre, la faune et la flore, l’art, les arts populaires, de nombreux manuscrits inédits de Ahmed Bouanani (romans, nouvelles, poèmes), une collection de bijoux traditionnels de Batoul Bouanani, des dessins et œuvres plastiques de tous les membres de la famille et une correspondance importante.

Nous avons organisé le fonds non-films en six catégories :

Fonds iconographique

Fonds collecté sur le cinéma au Maroc

Fonds Ahmed Bouanani

Fonds Naïma Saoudi

Fonds Batoul Bouanani

Fonds revues artistiques et culturelles

Notre équipe découvre, s’active, nettoie, lit, trie, numérise, nomme, lie, déplace, lave, fait sécher, décolle des photos, range écrit, dessine, photographie, expose, diffuse, filme, fait des listes, des inventaires, des plannings, organise des ateliers, transcrit des manuscrits, voyage avec des visas, se souvient, transmet, raconte, partage, conserve, reconstitue, traduit, contextualise.

L’ÉQUIPE :

Réalisation : Touda Bouanani, Marie-Pierre Bouthier, Ali Essafi, Léa Morin.

Assistante de direction : Bouchra Salih.

Archivistes : Touda Bouanani et Ahmed Boughaba.

Rapport d’audit des archives : Ralph Nashawaty.

Assistants pour le tri et la numérisation : Safaa Bendhiba, Abdeslam Ziou Ziou, Iklil Bouhmouch, Diyae Bourhim, Nourredine Ezarraf, Sanaa Zaghoud, Hamza Azeroual, Basma Rkioui, Nihal Ouhafsa.

Plateformes Web : Simo Slaoui Andaloussi.

Contributeurs du site : Marie-Pierre Bouthier, Léa Morin, Sanaa Zaghoud, Ahmed Boughaba, Safaa Bendhiba.

Artistes et chercheurs en résidence : Peter Limbrick, Ziad Naïtaddi, Driss Ouaamar, Jamila Moroder, Diyae Bourhim, Alia Ardon.

Programmation de films et ateliers : Ali Essafi.

Organisation des expositions : Touda Bouanani, Léa Morin, Bouchra Salih, Sanaa Zaghoud, en collaboration avec Nadir Bouhmouch et Soumeya Aït Ahmed pour Awal au Le18.

Numérisation de la filmothèque de Mostafa Dziri : Basma Rkioui et Hamza Azeroual.

Coordination du projet Gerda Henkel : Sarah Dornhof, assistée de Corinne Wiss et Julia Banholzer.

Chargées de communication : Sanaa Zaghoud, Léa Morin.

Logo : Nassim Azarzar.

L’équipe de Kulte : Yasmina Naji, Kenza Benbouchaïb, Madeleine de Colnet, Aline Lenzhofer, Yasmine Bellouch.

Étudiant·es : Iklil Bouhmouch, Asmae Oumahdi, Othmane Oubreck, Wissal Bahenna.

Nous remercions en premier lieu les cinéastes, toutes celles et ceux qui nous soutiennent.