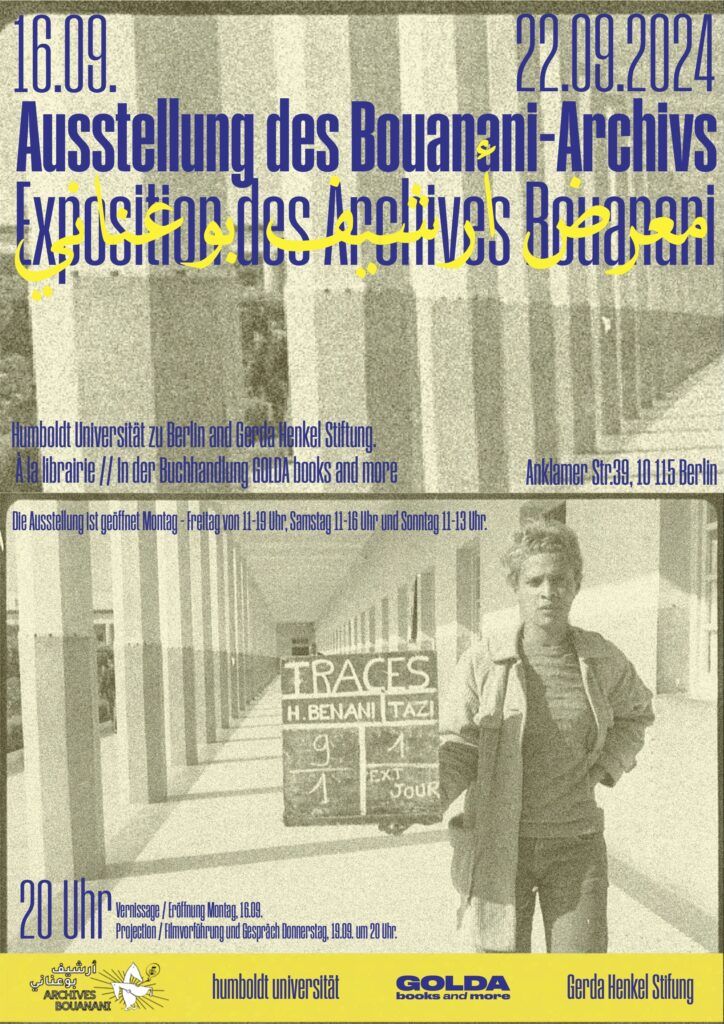

Lancement du site internet et de la photothèque des archives du cinéma au Maroc de l’association Archives Bouanani, depuis Berlin à la librairie GOLDA books and more.

Commissariat de Touda Bouanani, Sarah Dornhof et Sanaa Zaghoud.

Le fonds Bouanani-Saoudi a été constitué par Ahmed Bouanani (1938-2011), Naïma Saoudi (1947-2012) et Batoul Bouanani (1969-2003). Ahmed Bouanani, scénariste, réalisateur et monteur est aussi écrivain et poète. Naïma Saoudi a exercé différentes fonctions dans le cinéma au Maroc, costumière, décoratrice, maquilleuse, actrice, productrice. Tous deux ont travaillé dans plusieurs films de la cinématographie marocaine. Ils ont toujours été soucieux de la mémoire et ont constitué une importante collection de documentation non-film concernant le cinéma marocain. C’est cette documentation qui a servi à l’écriture de La Septième porte, une histoire du cinéma au Maroc de 1907 à 1986, œuvre posthume publiée par leur fille Touda, qui a été classée, numérisée et mise en ligne par le collectif des Archives Bouanani, organisé sous forme associative depuis 2021, avec le soutien de la Fondation Gerda Henkel.

Une exposition de reproductions de photographies et d’affiches du fonds Bouanani-Saoudi accompagne ce lancement.

Éléments de l’exposition

Ensemble 1 : WECHMA

Sigma 3 (1969-1971) est le premier collectif de cinéastes marocains organisé sous forme de société (Hamid Bénani, Mohamed Abderrahmane Tazi, Mohamed Sekkat et Ahmed Bouanani) dont l’objectif était que chacun réalise son film dans un contexte où il n’y avait pas de structures pour réaliser des fictions. Seul Hamid Bénani réalisa le sien, Wechma, Traces en 1970. L’expérience collective s’arrêta là.

Ahmed Bouanani y est assistant du réalisateur, script et monteur. Naïma Saoudi y est costumière et décoratrice, c’est le premier film sur lequel elle travaille.

Wechma est considéré comme le premier film d’auteur de la cinématographie marocaine.

- L’affiche du film (acquisition 2023).

- Hamid Bénani tenant le clap (photogramme)

- Taoufik Dadda (photographie numérique acquise lors de la Berlinale 2017)

- Naïma Saoudi tenant le clap (photogramme)

- Ahmed Bouanani tenant le clap (photogramme)

- La pleureuse (photographie numérique acquise lors de la Berlinale 2017)

Ensemble 2 : MIRAGE

Mirage (1979) est l’unique long métrage de Ahmed Bouanani, écrit en 1972 sous le titre de Des dollars pour Mohamed puis Pas de dollars pour Mohamed, c’est est une production du Centre Cinématographique marocain. 1947. Le royaume du Maroc est sous protectorat français depuis 1912. Un homme (Mohamed ben Mohamed) découvre de l’argent dans un sac de farine distribué aux nécessiteux dans une petite bourgade de la campagne. Avec sa femme Hachmia (Fatima Regragui), ils décident d’aller à Rabat-Salé pour échanger les billets. Ils rencontrent en chemin Rahal, puis différents personnages dont Ali Ben Ali (Mohamed Saïd Afifi) qui tentera de l’aider à changer l’argent.

- Affiche réalisée par Abdel Mohcine Nakari, production de la Cinémathèque de Tanger, 2012

- Affiche du livret du Mirage en arabe dessinée par Ahmed Bouanani, affiche finale

- Affiche dessinée par Ahmed Bouanani, en français

- Mostafa Mounir dans le rôle de Rahal

- Scène chez la voyante

- Fatima Regragui (Hachmia) et Mohamed Habachi (Mohamed Ben Mohamed)

- Mohamed Habachi (Mohamed Ben Mohamed)

- Mohamed Slaoui dans le rôle de son père Houcine Slaoui, troubadour marocain célèbre (1918-1951)

- Mohamed Saïd Afifi dans le rôle de Ali Ben Ali et Jilali Bel Haj avec l’équipe et des spectateurs

- Mohamed Ben Mohamed découvrant les dollars dans le sac de farine

- Mohamed habachi et Mohamed Rezine transportant les sacs de farine distribués aux nécessiteux

- L’équipe du Mirage, porte des corsaires à Salé

- Mohamed Bayzou, photographe de plateau

- Naïma Saoudi et Mohamed Habachi

- Ahmed Bouanani

- El Harti et Ben Farès (techniciens) et spectateurs

- Découpage du personnage Ali Ben Ali par Ahmed Bouanani, utilisé dans le film Crossing the Seventh Gate, 2017, de Ali Essafi, présenté la première fois à la Berlinale 2017 avec une programmation de films marocains Autour de Bouanani

- Mohamed Habachi

- Marabout

- Mohamed Rezine et Ahmed Bouanani

- Mohamed Habachi et Mohamed Saïd Afifi

- Mohamed Saïd Afifi (Ali ben Ali) déguisé en Roi Lear et Mohamed Habachi

Ensemble 3 : LES QUATRE SOURCES

Les Quatre Sources, (1977) de Ahmed Bouanani, moyen métrage, conte.

À son retour de la chasse dans la forêt de cèdres, Othmane (Kébir Ben Bich) découvre son village détruit et sa mère morte. Il enterre sa mère et les villageois et se remémore la mort de son père qui lui avait prédit de rechercher un sage. En chemin, il délivre une jeune fille qui était donné en offrande à l’ogre. Ce film, réalisé avec un très petit budget, n’avait pas de photographe de plateau. L’auteur des photographies n’est pas identifié. Tirages réalisés à partir des négatifs.

- Affiche du film Les Quatre Sources réalisée par Touda Bouanani en 2013

- Paysage

- Forêt de cèdre

- La forteresse

- Paysage

- Kébir Ben Bich dans le rôle de Othmane dormant au pied d’un arbre

- Naïma Saoudi faisant une retouche maquillage dans le rôle de la fée

- Kébir Ben Bich et Ahmed Bouanani, de dos

- Ahmed Bouanani

- Kébir Ben Bich et Noufissa Doukkali

- Othmane à cheval et les Tarounjas (poupées à forme humaine avec des cuillères en bois et vêtements de femmes réalisées pour appeler la pluie)

- Noufissa Doukkali

- Équipe de tournage des Quatre Sources

- Pendant le tournage, rencontre d’une procession de Tarounjas par des femmes et des filles

- Othmane dans la forêt de cèdres

Ensemble 4 : SALEM ALEIKUM

Un film allemand dans les Archives Bouanani, Salem Aleikum, 1959, de Geza von Cziffra avec Peter Alexander et Germaine Damar. 10 photographies.

L’affiche de La Rose du souk, ou La Fleur du souk de Jacques Séverac, premier film français parlant arabe, post synchronisé à Berlin. Il fut projeté lors de l’Exposition coloniale de 1931 sous le titre de Sirocco.

Ensemble 5 : COFFRE AUX MANUSCRITS

Le coffre aux manuscrits, exposé en 2014 à la galerie FJ à Casablanca, coffre où Othmane, le héros des Quatre sources trouve son héritage après la mort de ses parents, a été choisi par Touda Bouanani pour ranger les nombreux manuscrits inédits de son père. La lectrice, photographie in situ avec Touda Bouanani lors de l’exposition Memory Games : Ahmed Bouanani Now à la biennale de Marrakech en 2016 où deux coffres sont exposés contenant des livres de la bibliothèque (photographie de Francesco Apruzzi).

Photographie de livres abîmés par un incendie en 2006, à restaurer, entre des bobines du film de Ivan le terrible de Sergueï Eisenstein aux Archives Bouanani.

Ensemble 6 : APERÇUS D’UNE EXPOSITION RÉALISÉE

Photographies de la performance du groupe Kabareh Cheikhats pendant l’exposition Tous les pays qui n’ont plus de légendes seront condamnés à mourir de froid au LE 18, avec Awal en 2021.

- Photographie de Kabareh Cheikhats en catcheurs dans la salle dédiée à Mohamed Osfour, pionnier du cinéma marocain qui avait réalisé des petites séries inspirées de Tarzan Ibn Al Ghaba diffusées dans des cafés où en première partie étaient organisés des matchs de catch ou de boxe

- Idem

- Un Kabareh Cheikhat en Tarounja

- Un Kabareh Cheikhat devant le Bourak, animal mythique de la mythologie musulmane, dessiné par Mohamed Reggab (cinéaste) et coloré par Naïma Saoudi, décor du Mirage, maison de Ali Ben Ali

- Costumes réalisés par Naïma Saoudi

- Affiche de l’exposition