Restaurer, Recomposer, Reconstituer, Ré-inventer

Du futur des archives cinématographiques …

Léa Morin

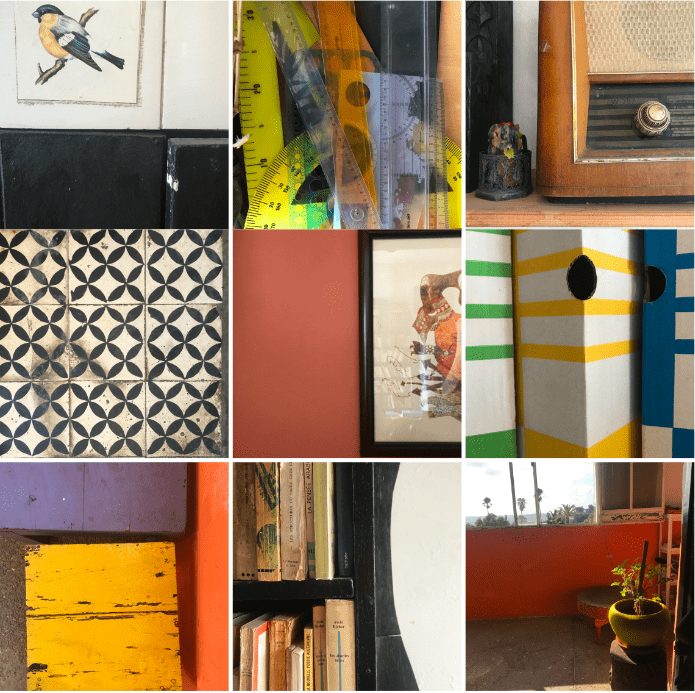

J’ouvre des boîtes, je parcoure des documents, je feuillette des livres ou des revues.

Je suis dans l’appartement de la famille Bouanani à Rabat. Là où Touda Bouanani conserve, et fait vivre, les archives de ses parents et de sa sœur. Une famille de cinéma. La soeur, Batoul était costumière et dessinatrice. Elle est décédée accidentellement en 2003, l’année de ses 34 ans. Le père, Ahmed (1939-2011) était conteur, monteur, écrivain et cinéaste. La mère, Naïma Saoudi Bouanani (1947-2012) était costumière, décoratrice, assistante de production. Lorsque je l’ai rencontrée dans cet appartement, elle tentait alors, avec le cinéaste Ali Essafi, de ranger, trier, sauvegarder ce qu’il restait des archives après l’incendie de l’appartement et le décès de son mari. Touda allait bientôt les rejoindre.

Un dossier de film. Hadda de Aboueloukar. « Dans un pays multilingue il est curieux de ne pas rencontrer plus de créateurs s’exprimant dans plusieurs langues artistiques. Mohamed Aboueloukar est un des rares à pratiquer la peinture et le cinéma pour nous restituer un imaginaire d’une richesse extraordinaire » (A. Bounfour, 1982).

Ce sera son unique long-métrage.

Ces derniers mois, Touda, avec le collectif de penseurs, étudiants, artistes et cinéastes des Archives Bouanani, une association que nous avons créée pour la préservation et la réactivation de cette mémoire d’une Histoire du cinéma et de la culture au Maroc, a beaucoup avancé dans l’organisation, l’inventaire et la numérisation des documents, livres, brochures, photographies, posters et dossiers qui y sont conservés. Il y a également des bijoux, des dessins, des costumes, des décors. De nombreuses bandes dessinées et albums côtoient les livres théoriques sur le cinéma ou l’Histoire du Maroc, mais aussi les objets personnels de la famille. Des artistes et des chercheurs sont accueillis en résidence. Ils participent à ce travail collectif.

Un livre. Dialogues Algérie – Cinéma, Première histoire du cinéma algérien, de Younès Dadci. Paru en 1970, il évoque la vie du cinéma en Algérie de 1896 à nos jours : « Pour mieux comprendre l’actuel cinéma algérien, revenons en arrière. ». Je m’imagine que cette lecture a sûrement inspirée Ahmed Bouanani pour son Histoire du cinéma au Maroc, restée non publiée jusque très récemment (La Septième Porte, une histoire du cinéma au Maroc de 1907 à 1986, Kulte éditions, Rabat, 2020). A côté du livre de Dadci, un DVD du mythique film algérien Tahia Ya Didou de Mohamed Zinet, Editions Tassili. Zinet aussi n’aura réalisé qu’un long métrage.

Le collectif Bouanani tente de recomposer, fragments par fragments, une histoire du cinéma au Maroc, si peu transmise. Ces documents que le temps, mais aussi le feu, puis l’eau, ont éprouvés et fragilisés, il faut maintenant les réparer, en prendre soin. Touda a installé un petit atelier de réparation des livres dans une chambre.

L’archive contient ses cicatrices dans sa matière même : des auréoles d’humidité, des feuilles jaunies ou brûlées, des encres diluées dans l’eau qui avait servie à éteindre le feu lorsque l’appartement brulait.

Une revue. Tricontinental. N°2. Un tampon bleu indique 28 décembre 1967 sur la première page. C’est le bulletin de l’OSPAAAL, Secrétariat exécutif de l’organisation de solidarité des peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine.

A chacun de mes séjours dans l’appartement-archives, de nouveaux éléments m’apparaissent. De nouveaux liens se font. Chaque fragment de cette archive nous permet de mieux la comprendre, la saisir, de laisser apparaître de nouvelles constellations, de mieux comprendre les circulations d’idées, de formes, d’esthétiques de l’époque. Aujourd’hui, les documents sont organisés et rangés dans des boîtes d’archives. Le cinéma Colonial. Les cinéastes marocains de A à Z. Les structures du cinéma au Maroc. Les correspondances. Les manuscrits. Les revues. L’IDHEC.

Une lettre. 1969. Elle est adressée à Ahmed Bouanani par la cinéaste grecque Tonia Marketaki. Ils ont étudié ensemble à l’Idhec. « Et bien voilà je suis en train de faire en Algérie le genre de travail que j’aurais voulu faire en Grèce mon retour après les études, mais que les conditions grecques ne m’ont pas permises ».

Ce que nous raconte cette archive, c’est à la fois les espoirs, les rêves, mais aussi les efforts et le travail mené par ces cinéastes « pour un cinéma marocain ». Dans les années 1960 (certains même avant et d’autres après), ces jeunes cinéastes ou techniciens, souvent formés à l’étranger, rentrent au Maroc, déterminés à faire émerger un cinéma nouveau pour leur pays. Ils veulent décoloniser la culture et se ré-approprier un récit longtemps confisqué, après tant d’années de colonisation.

La revue Lamalif. Des articles de presse. De 1969 à 1982. Le cinéma marocain à la recherche du temps perdu. Le cinéma au Maroc hier et demain. Quand murissent les cinéastes. Mille et unes mains, une nouvelle étape dans la pénible évolution du cinéma marocain. Le cinéma marocain : une problématique à ponctuer. Les freins à l’émergence d’une industrie cinématographique. Du nouveau chez les cinéastes. Produire des films ? Et après.

Les rapports, les lettres, les dossiers, les documents administratifs, les manifestes , les notes, les dessins, tous ces éléments conservés aux Archives Bouanani témoignent de cette volonté de s’organiser en collectif, de créer des associations de cinéastes, de militer pour l’existence d’une industrie nationale capable de les accompagner dans la production et la distribution de leurs films, de créer des festivals, de réclamer l’existence d’un fonds d’aide aux cinéastes, de trouver des solutions pragmatiques pour réaliser leurs rêves face aux obstacles qu’ils rencontraient. L’espoir était encore grand, et l’énergie collective.

Un magazine. Il n’est pas encore inventorié, mais posé sur une étagère dans une chambre, entre un numéro de Jeune Afrique sur le Festival des Arts Nègres de Dakar (1966) et d’un numéro de « Miroir Fantastique” qui titre « Les surhommes parmi nous ». Politique Hebdo, jeudi 11 mars 1971, numéro 23. Prix 3F. Une couverture rose. Les Derniers brûlots de la France coloniale. Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin : Que faire dans le cinéma. « Faire un film c’est donc aussi participer aux luttes pour s’organiser de façon nouvelle ».

L’archive est incomplète. L’incendie bien sûr. Mais aussi car elle concerne essentiellement les écrits en français, alors que de nombreux écrits sur le cinéma sont en arabe. Elle ne se prétend pas exhaustive. Elle s’est constituée selon les amitiés, les collaborations, les intérêts et les expériences de la famille Bouanani. Mais elle s’organise surtout autour de la recherche menée par Ahmed Bouanani pour écrire son ouvrage sur la naissance du cinéma marocain « La Septième Porte, une histoire du cinéma au Maroc de 1907 à 1986 » paru aux Editions Kulte en 2021, qui a nécessité de longues années de collecte d’informations.

Un petit cahier décoré. Une écriture au feutre, des mots en rouge, d’autres en bleu.

la télévision marocaine présente LETTRE D’IMILCHIL un film de naïma saoudi. Nous n’avons toujours pas retrouvé ce film. En espérant qu’il soit dans les archives de la télévision marocaine et qu’il puisse un jour réapparaître.

En parcourant ces documents, en ouvrant les catalogues, les journaux, les dossiers de production, on s’aperçoit que l’histoire elle est aussi est incomplète. Le récit est fragmenté lui aussi. C’est celui d’une histoire du cinéma traversée d’une série d’érosions, d’oublis, d’effacements et de disparitions. Des films perdus, censurés, interdits, jamais réalisés, empêchés. Des carrières avortées. Des histoires oubliées.

Une coupure de presse. Un article. « Tous les cinéastes marocains ne vivent malheureusement que dans les projets. Rien de plus. C’est le mal commun à notre génération. Je termine cette année un court métrage Sidi Ahmed ou Moussa qui me permet de renouer avec la réalité mythique du passé. En étudiant le 10ème siècle de l’Hégire (16ème siècle de l’ère chrétienne) – époque de l’occupation portugaise et du grand poète Sidi Abderrahman El Majdoub – je retrouve d’étranges affinités avec la réalité actuelle que nous subissons. Reconsidérer le passé, c’est comprendre le présent pour le maitriser et trouver les armes adéquates pour notre défense et notre survie. Il n’y a pas de meilleur projet d’avenir que de participer avec ses petits moyens à la transformation radicale et systématique de la société pour la construction d’un monde qui ne soit pas traumatisant. Ahmed Bouanani à Nourredine Sail, Rabat Maghreb Information, 1973. Ce film ne sera jamais achevé, faute de soutien du Centre Cinématographique Marocain. Les rushes ont disparu.

Les rêves de ces jeunes cinéastes semblent se fracasser face à la vision officielle de la société, de la politique et du Maroc voulu par l’Etat et par les institutions coloniales qui perdurent. Malgré l’immense espoir né à l’indépendance, et les moyens qui semblaient être donnés pour la naissance d’un cinéma national, celui-là se fera dans des luttes, personnelles et collectives, parfois difficiles, et aussi souvent oubliées aujourd’hui, tout comme les propositions formelles avant-gardistes de l’époque qui avaient émergées. Chacun de ces récits est essentiel. L’Histoire du cinéma ne peut se limiter à être celle des films réalisés, et encore moins uniquement celle des films montrés. Il est nécessaire d’y faire entrer les utopies, les rêves, les échecs, les impossibilités, mais aussi qui n’a pas existé pas, ce qui a été désiré et imaginé, ce qui est resté à la marge.

Sur une étagère, les quatre numéros de l’éphémère revue CINEMA 3 éditée par Nouredine Saïl en 1970. Un dossier sur le cinéma brésilien. Le cinéma selon Ousmane Sembène. Un entretien avec Ferid Boughedir. « ANTI-CANNES », peut-on lire dans l’édito du numéro 3 : « Le Monoprix de la pellicule impressionnée a décerné son grand prix 1970 au film qui répond le mieux aux critères artistiques des banquiers, des spéculateurs et des marchands de mode ». « Bien entendu, il y eut des oublis. La Terre de Youssef Chahine a le défaut d’être égyptien. Elise ou la vraie vie de Michel Drach a été jugé trop long, trop léché. Et puis quoi qu’on en dise l’Algérie est derrière. Passons… » ajoute Nourredine Saïl. Dans la dernière page du numéro 2, c’est le courrier des lecteurs : « Cinéma 3 est la première revue cinématographique marocaine qui traite des sujets et problèmes qui nous concernent. ». Page 57 du premier numéro de Cinéma 3, dans une article intitulé « En attendant Karim », il est question du tournage de Les enfants du Haouz, constat sur la vie de la jeunesse rurale et ses problèmes Idriss Karim. « Nous promettons à nos lecteurs une interview avec I. Karim dès que le film sortira sur les écrans du Maroc. C’est pour très bientôt, nous l’espérons.

La revue Cinéma 3 est saisie pour son 5ème numéro, il n’y en aura pas d’autres. Le film Les Enfants du Haouz sera remonté puis interdit. Il est aujourd’hui disparu.

De traces en traces, une histoire de désir, de luttes et de rêves – souvent révolutionnaires – comme le sont les rêves de cinéma, nous apparait. Face à ces espoirs, des situations qui se répètent, qui éprouvent les cinéastes, qui arrachent leur force, qui anéanti les collectifs, qui divise. Comme si l’Etat luttait pour éteindre la flamme de leur créativité, de leur dignité et de leur potentielle subversion, pour gagner leur soumission. Des situations qui se répètent.

Un CV. C’est celui de Abdellah Drissi (né à Rabat en 1941) qui a obtenu le « Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure de Théâtre de cinéma et de télévision de Lodz. Mention Très bien. » et dont le film « Leçon 41 » a reçu le premier prix du meilleur film documentaire au festival de Varsovie en 1967. Il ne deviendra jamais cinéaste.

Ces archives multiples sont habitées, de vies, de voix, de complexités, d’histoires potentielles, de singularités, de circulations, de récits fragmentés, non linéaires, de narrations explosées. Lorsqu’on mène des projets de recherche, d’archivage et de restauration des récits cinématographiques, il est nécessaire d’appréhender ces espaces de l’archives dans leur complexité et de ne surtout pas chercher à venir y chercher un sens figé, mais au contraire de laisser ses voix multiples se déployer. Je continue mes lectures.

Un plan de tournage. Une brèche dans le mur de Jilali Ferhati. Directeur de la photographie : Ahmed el Maanouni. Sur ce document qui se déploie en très grand format, on peut lire la liste des acteurs, leurs rôles, leurs jours de tournage, les décors. Malabata. Café Hafa. Bureau de l’inspecteur. Les films de Jilali Ferhati sont-ils vraiment perdus comme il se le dit ? Une Brèche dans le Mur est un film à restaurer d’urgence.

Pourquoi militer pour archiver l’absent ? Car il y a, et il y a toujours eu, et il y a encore, un refus des contres-histoires, un refus de laisser la société et l’histoire s’écrire autrement que par la voix des dominants, un refus de voir et d’accepter les écritures les plus radicales du monde que proposaient notamment ces cinéastes engagés, engagés dans des luttes esthétiques, intellectuelles et politiques. Et nous avons besoin d’une archive de ces radicalités empêchées. Nous avons besoin de lutter pour que ces contres-histoires puissent continuer d’émerger aujourd’hui.

Une photographie de tournage. Leila Shenna dans Chergui de Moumen Smihi. L’actrice marocaine a mené une carrière dans son pays et à l’International dans les années 1960, 1970 et au début des années 1980. Elle a joué notamment dans les films de l’algérien Lakhdar Amina ou dans Remparts d’Argile de Bertolucci. Ainsi qu’un rôle de « bond girl » dans Moonraker. Puis elle a disparue. One sait pas où est Leila Shenna aujourd’hui. Malgré d’intenses recherches menées notamment par le cinéaste Ali Essafi pour la retrouver.

Trouver une place à ces films absents, à ces archives disparues, à ces récits oubliés. Les appréhender telles qu’elles sont, avec leurs cicatrices. Proposer à ces traces orphelines d’un cinéma potentiel, un nouvel espace pour se déployer. C’est leur inventer un avenir.

Il nous est nécessaire de penser et imaginer ce lieu de l’archive. Un lieu de survie, de recomposition, de réinvention, de réactivation. Un lieu capable de respecter les blessures de tous ces récits déchirés. Posons-nous les questions. Inventons-le.

Comment faire entrer dans nos histoires du cinéma ces incertitudes, ces essais et ces tâtonnements ?

Comment préserver des films qui n’existent pas, empêchés ou abîmés par les histoires politiques, perdus dans les marges des industries et des géographiques dominantes du cinéma?

Comment peut-on les convoquer par leur absence ?

Peut-on emprunter les méthodologies de la restauration cinématographique pour conserver les traces de l’absent ?

Quelle place peut-on donner à la fiction pour ce travail de recomposition politique et esthétique ?

Comment s’assurer que nos futurs programmateurs et historiens du cinéma, ne puisse pas continuer d’écrire l’histoire sans prendre en compte ce cinéma dans toute sa complexité ?

Quel devenir peut-on imaginer et proposer à ces films à partir de leurs traces, de leurs cicatrices, et des voix, des récits, des vies, qui les habitent.

Peut-on aujourd’hui restaurer et ré-activer le désir de cinéma et les rêves de révolution portés par des jeunes cinéastes dans les années 1960 et 1970 ? En inventer de nouveaux espaces ?

Et si les archives étaient ces espaces de ré-invention ?

Quelles archives peut-on inventer pour nos futurs ?

Biographie :

Léa Morin est curatrice, chercheuse indépendante et programmatrice. Elle s’intéresse particulièrement aux circulations d’idées, de formes, d’esthétiques et de luttes politiques et artistiques, ainsi qu’aux enjeux de la préservation des archives cinématographiques des cinémas fragilisés, minoritaires et en lutte contre les récits autoritaires. Elle est membre de l’équipe Archives Bouanani : une histoire du cinéma au Maroc (Rabat) et de Talitha (www.talitha3.com), une association engagée dans la re-circulation d’œuvres sonores et filmiques à travers l’édition et la restauration (Rennes). Elle a notamment travaillé à la restauration et recirculation du premier film de Mostafa Derkaoui De quelques événements sans signification et a conçu le site internet d’archives www.cinima3.com dédié au récit du passage des cinéastes marocains en Pologne dans les années 1960 et 1970. Elle a été directrice de la Cinémathèque de Tanger. Elle vient de publier le livre de cinéma « Quelques événements sans signification à reconstituer » aux Editions Zamân (2022).