“6 et 12 est le premier projet « de création » du trio. Contrairement à un film de commande classique, qui se cantonnerait à filmer le patrimoine architectural ou la modernité industrielle de Casablanca, 6 et 12 éclot dans les ruelles de la vieille médina de Casablanca (préexistante à l’époque coloniale), pour éclater en même temps que le grand jour dans les larges rues de la ville européenne.”

En 1963, Ahmed Bouanani rentre au Maroc, après deux années d’études à l’Institut des Hautes études cinématographiques (IDHEC) de Paris. Il réalise, en 1968, avec ses deux meilleurs amis de l’IDHEC, Majid Rechiche et Mohamed Tazi, 6 et 12, un unique exemple au Maroc de « symphonie urbaine ». On a vu dans un premier épisode que 6 et 12 s’inscrivait dans la continuité des réflexions et découvertes faites par Ahmed Bouanani, Majid Rechiche et Mohamed A. Tazi durant leurs années de formation à l’IDHEC et à Paris. Mais 6 et 12 témoigne aussi d’autres influences : le cinéma de montage des années 1920s, mais aussi une éphémère école documentaire marocaine.

Filmer la ville : une école documentaire marocaine ?

6 et 12 est le premier projet « de création » du trio. Contrairement à un film de commande classique, qui se cantonnerait à filmer le patrimoine architectural ou la modernité industrielle de Casablanca, 6 et 12 éclot dans les ruelles de la vieille médina de Casablanca (préexistante à l’époque coloniale), pour éclater en même temps que le grand jour dans les larges rues de la ville européenne. Dans le scénario originel, intitulé « Le Réveil », Bouanani ambitionnait plus précisément de renouveler le regard sur la capitale économique du Royaume :

Parvenir à créer une progression dramatique par la lumière. Si Casablanca était le personnage central du film, la lumière devait en être l’élément dynamique » […] : il fallait, à des instants précis, voler à la lumière sa vie changeante, il fallait aussi saisir les multiples visages de la ville, ses vrais visages, ses curiosités, ses absurdités, que l’œil, à force de regarder, ne voit plus. » (Variantes de 1986 et 1987 de La Septième porte)

En réalité, Bouanani n’est pas du tout le premier Marocain à ambitionner une symphonie musicale, visuelle et lumineuse du premier port du Maroc. Dix ans avant, en 1959, Mohamed Afifi (diplômé de l’IDHEC en 1957, directeur adjoint du CCM en 1960, c’est lui qui sélectionne Bouanani et Tazi pour les envoyer à l’IDHEC) réalise De chair et d’acier, « une symphonie visuelle sur le port de Casablanca » (La Septième porte), qui commence précisément avec le réveil de cet espace et s’achève à la tombée de la nuit. Dans La Septième porte, Bouanani revendique cette parenté :

De chair et d’acier et Retour en Agadir [de M. Afifi] tranchent nettement sur les documentaires produits par le CCM, et peuvent être considérés par leur originalité et leur style, comme les deux jalons uniques d’une brève école documentariste qui donnera Six et douze en 1968, Forêt en 1970 [de M. Rechiche], Mémoire 14 [de Bouanani] en 1971 et Al Boraq [de M. Rechiche] en 1972.

Avec Retour en Agadir en particulier (1967), Afifi figure par le montage et une bande-son entièrement musicale et bruitée (comme 6 et 12), la mémoire vivante et déchirée de l’Agadir détruite par le tremblement de terre, dans l’ultra-modernité de l’Agadir reconstruite. C’est ce « refus catégorique du commentaire bavard » et cette « préférence déclaré pour le silence, car c’est dans le silence que l’on perçoit les battements de la vie », qui réunit selon Bouanani cette éphémère « école documentariste » marocaine.

6 et 12 et Retour en Agadir, ont déjà en commun un même travail sur une bande-son qui alterne musique jazz (sur les plans d’immeubles modernes) et éléments de bruitage (sur les travellings dans l’Agadir détruite). Ayant le même opérateur, Rechiche, ils partagent aussi un goût pour la composition géométrique des plans, les lignes de biais, et autres formes dessinées par l’architecture moderniste.

On peut facilement déduire l’influence de l’un sur l’autre, mais aucune école documentaire marocaine à proprement parler n’en est sortie, principalement en raison de la confidentialité dans laquelle ont été gardés les films de Afifi, Bouanani et Rechiche. Bouanani explique en effet dans un passage rayé de La Septième porte :

Les deux films de M. Afifi [étaient] peu connus et [n’avaient] fait l’objet que de rares projections dans certains ciné-clubs en compagnie des « cartes postales animées ».

Mais si Bouanani semble soucieux de cette « continuité marocaine », il s’agit aussi pour le trio de hisser 6 et 12 à la hauteur des avant-gardes internationales.

6 et 12 : une réécriture des symphonies urbaines des années 1920

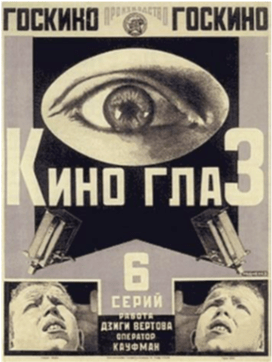

Un hommage à L’homme à la caméra et au constructivisme soviétique

Ce qui fait de 6 et 12 une symphonie urbaine, c’est déjà cette façon de rendre très clairement hommage aux grands exemples du genre des années 1920 et de se situer dans leur sillage : Moscou (Mikhaïl Kaufman, 1926) mais surtout L’homme à la caméra de Dziga Vertov (URSS, 1927) ou Berlin, symphonie d’une grande ville (Walter Ruttmann, 1927)… Ils les ont très probablement découverts et étudiés dans les cours d’Histoire du Cinéma de George Sadoul en première année de l’IDHEC : Tazi cite en effet Vertov dans un devoir d’Histoire du Cinéma en première année, George Sadoul envisage une de ses citations pour un sujet de partiel, et Bouanani évoque Vertov et Ruttmann dans son mémoire de fin d’étude.

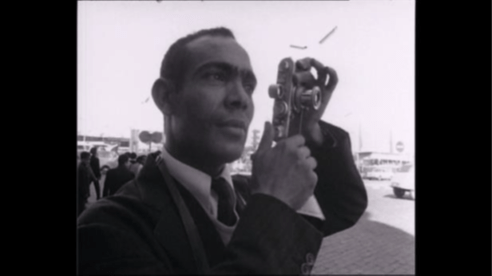

Comme ces derniers, 6 et 12 construit une avancée narrative qui commence avec le petit matin et dont le montage s’emballe avec la progression de la lumière et de l’activité de la ville. En outre, 6 et 12 introduit une très discrète séquence autoréférentielle, où, en un probable clin d’œil à « l’homme à la caméra » de Vertov, un homme photographie fébrilement visages et façades du centre-ville de Casablanca.

L’homme à la caméra, Dziga Vertov, 1929.

L’homme à la caméra dépeint en effet non seulement le réveil d’une ville, mais le réveil d’une ville au regard démiurgique de la machine, extension, palliatif, voire substitut des faiblesses de l’œil biologique. A leur tour, ces trois plans de 6 et 12 représentant un photographe dans la ville soutiennent la nécessité de ce regard pour faire exister la ville, la magnifier, mais aussi la cadrer autrement. Ils entretiennent également l’illusion de « pris sur le vif », cher à Vertov, mais aussi à Tazi (comme il l’explique à Kevin Dwyer, op.cit., p.86).

Le photographe de 6 et 12.

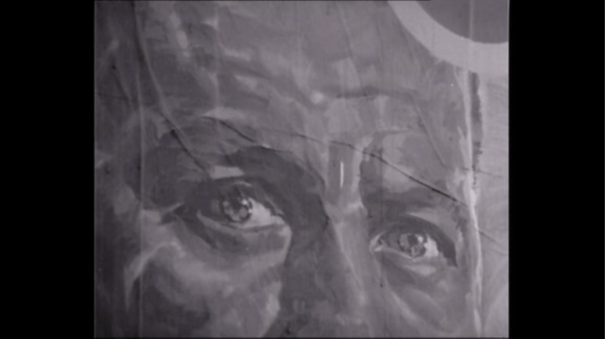

Plus tard, les gros plans sur des affiches murales, en particulier sur leurs « yeux », peuvent également être compris comme une allusion au « ciné-oeil » (kino-glaz) de Dziga Vertov, œil souvent cadré en plan rapproché dans L’Homme à la caméra, mais aussi représenté sur les affiches ou les articles de Vertov.

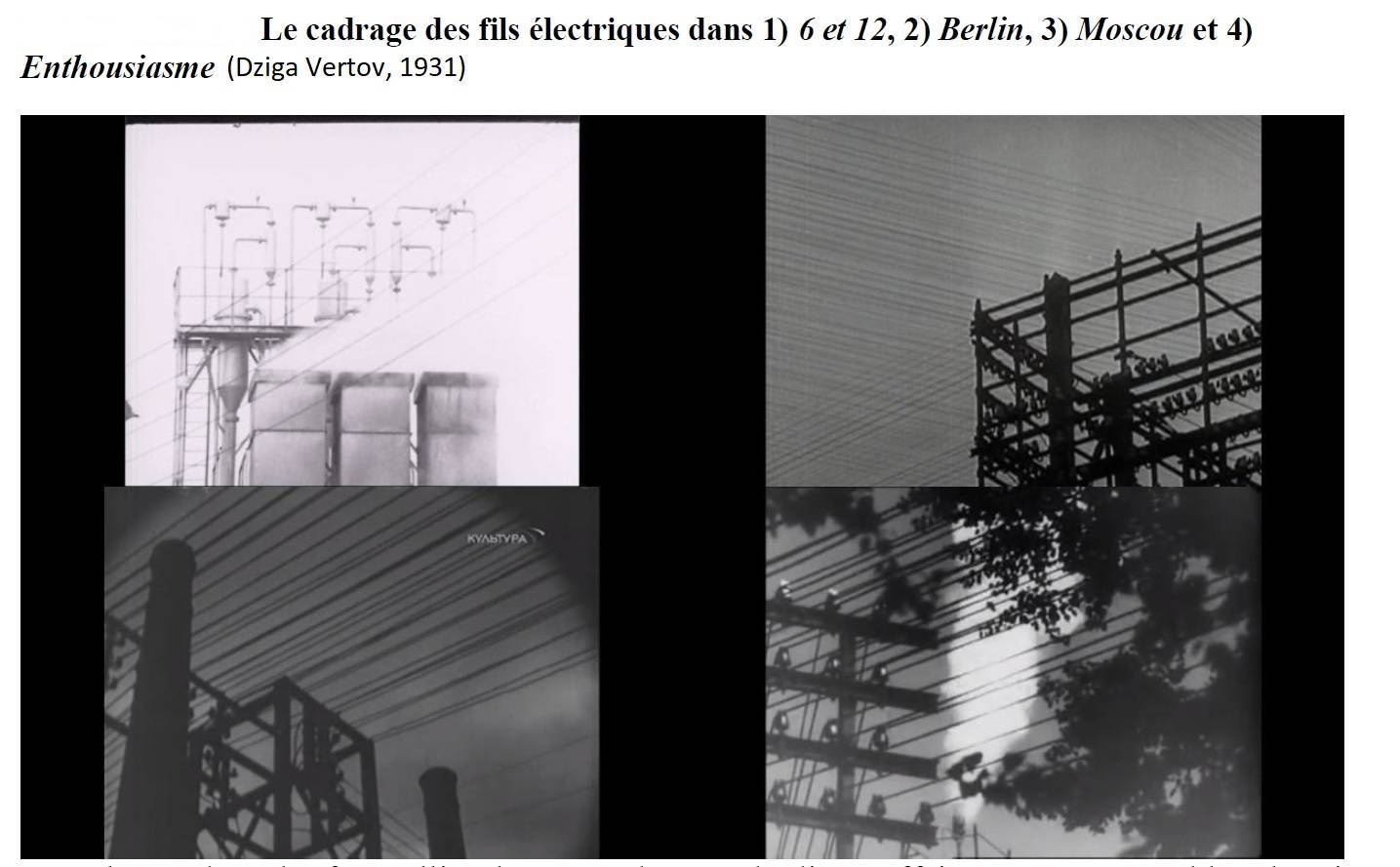

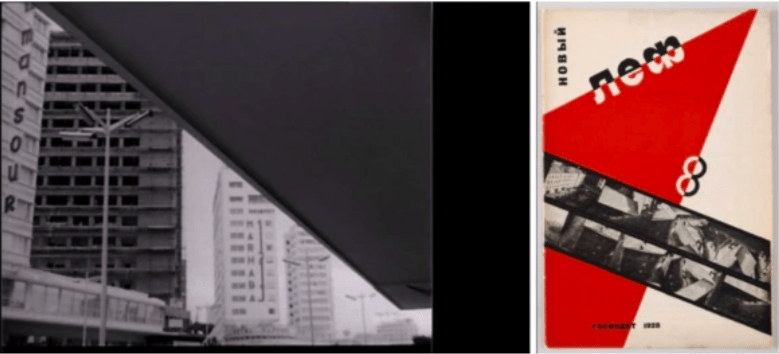

Comme ces symphonies urbaines des années 1920, 6 et 12 s’intéresse tout particulièrement à la modernité de la ville (mais pas seulement, on le reverra au 3e épisode). Et si elle ne souscrit pas forcément à leur fascination pour la modernité technologique (adoptant un regard plus critique, comparable à celui d’À propos de Nice de Jean Vigo (1930)), elle la représente en tout cas à l’aide de choix formels « qui semblent eux-mêmes produire choc et nouveauté » et rappellent les thématiques, le montage, et le cadrage des symphonies urbaines déjà cités, mais aussi plus généralement du constructivisme soviétique (Peter Limbrick, « Vernacular Modernism, Film Culture and Moroccan Short Film and Documentary. » Framework: The Journal of Cinema and Media Volume 56, n° 2, fall 2015, p.398).

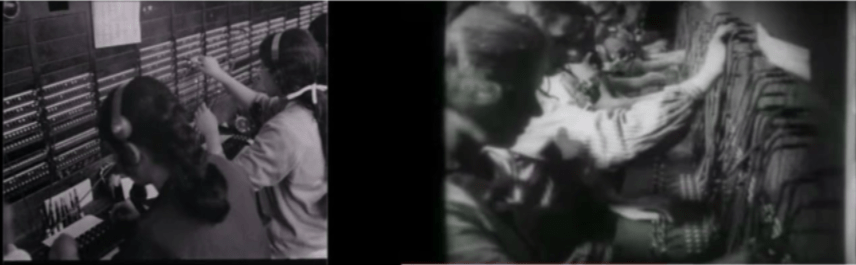

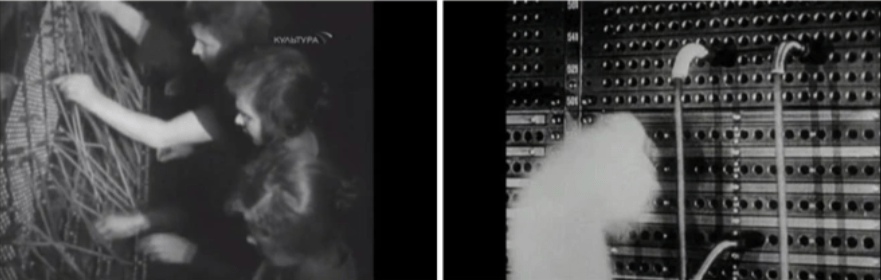

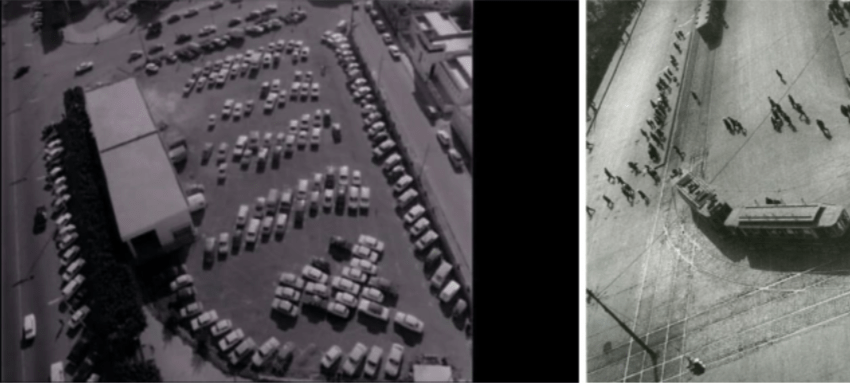

On en veut pour exemples ces quelques éléments de modernité industrielle soigneusement cadrés : grues du port, profils d’usine, fils électriques en biais, voies ferrées s’entrecroisant à l’horizon, travellings sur des standardistes affairées, parkings en plongée, lignes d’immeuble en biais, balcons en contre-plongée, etc.

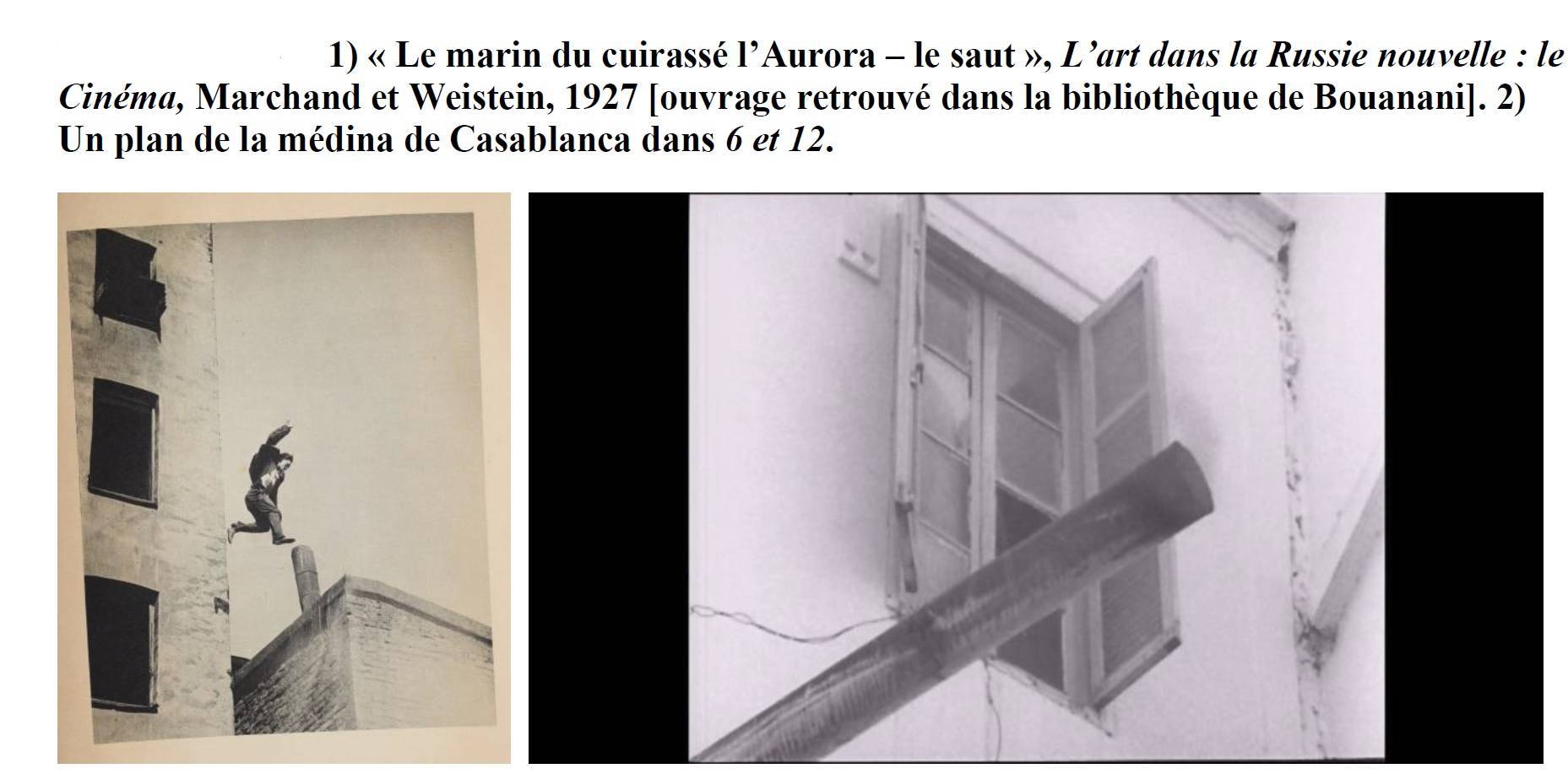

Si l’on n’a aucune preuve que Bouanani et ses camarades aient eu connaissance de ces œuvres poly-artistiques soviétiques, on a cependant trouvé dans la bibliothèque de ce dernier « L’art dans la Russie nouvelle : le Cinéma » de Marchand et Weistein, préface d’Henri Barbusse (1927).

Une réécriture de Berlin, symphonie d’une grande ville (W. Ruttmann, 1927)

Déjà, en 1927, l’Allemand Walter Ruttmann montrait dans Berlin, symphonie d’une grande ville, la vie d’une cité de l’aube à minuit, selon une idée déjà exploitée par Mikhaïl Kaufman dans Moscou.

C’est sur cette phrase que Bouanani ouvre la brève analyse qu’il consacre à 6 et 12 dans La Septième porte. Quand on y regarde d’un peu plus près, on s’aperçoit que 6 et 12 garde de Berlin bien plus que de simples clins d’œil.

Berlin, symphonie d’une grande ville, W. Ruttmann, 1927.

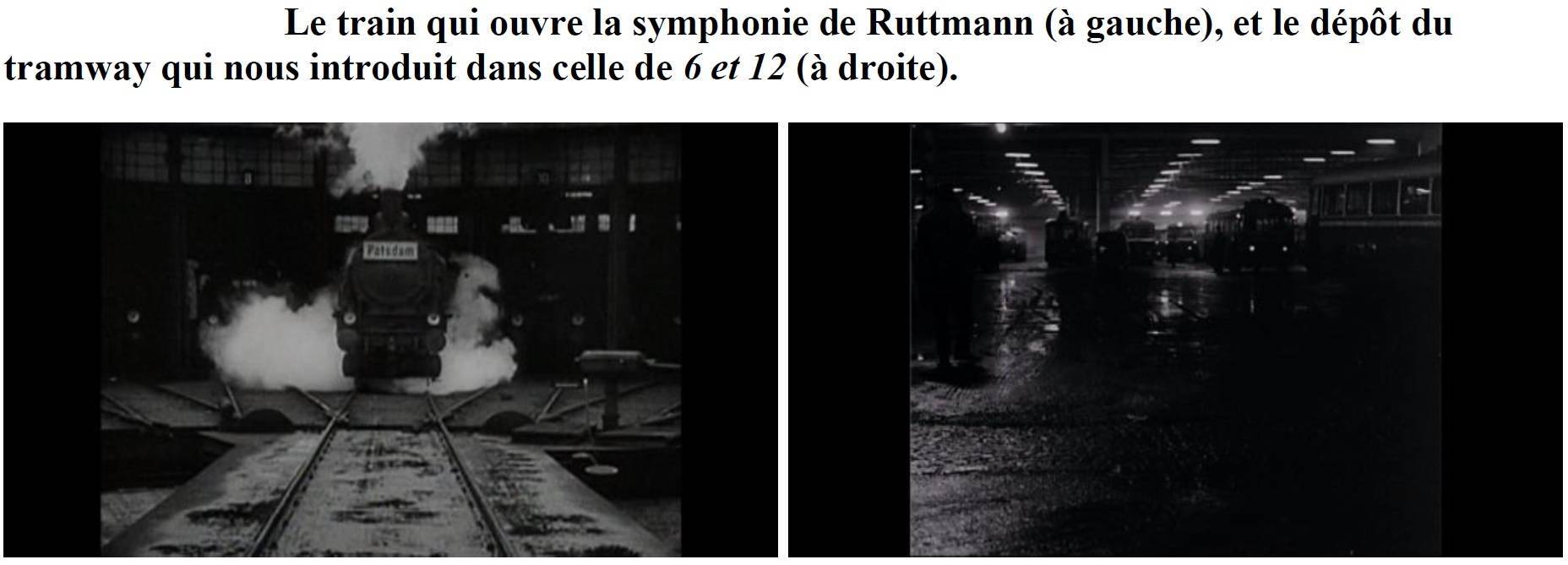

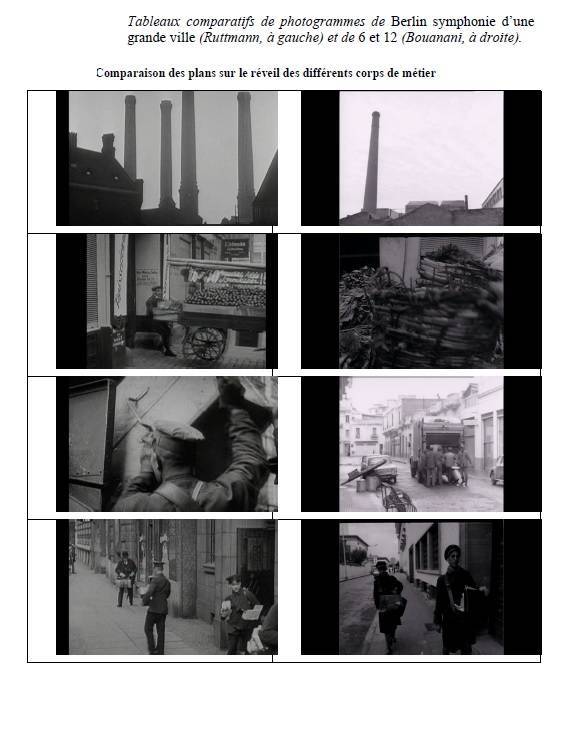

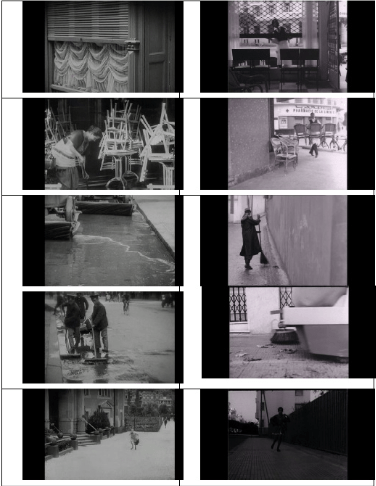

Ainsi, la progression de 6 et 12 est presque calquée sur celle de Berlin. Par exemple, c’est par l’intermédiaire d’un train que Ruttmann nous fait découvrir Berlin encore endormie, quand c’est par le tramway (ou trolleybus ?) que 6 et 12 nous introduit dans Casablanca. S’ensuivent une série de plans fixes sur les rues désertes du petit jour, leurs façades et leurs fenêtres, perturbés par un unique élément animé (un petit chat dans les photogrammes ci-dessous).

Peu à peu, les passants se font plus nombreux et tous les corps de métier commencent leur travail : les ouvriers d’usine, les marchands de légumes, les éboueurs, les facteurs, les garçons de café et les cafetiers – les écoliers enfin. La progression est donc largement comparable, même si elle n’est pas strictement identique : l’on s’attarde plus longuement chez Bouanani sur le réveil, les ruelles endormies, les rituels du matin, l’on semble moins « travailler » et davantage « habiter » les rues. Les deux films s’intéressent ensuite à l’activité croissante des rues : on se précipite dans le bus, ou au travail, les jambes sont cadrées de près et semblent prendre leur autonomie, puis c’est au tour du trafic automobile de prendre possession de la ville. Les deux films partagent un même intérêt pour les panneaux de circulation routière.

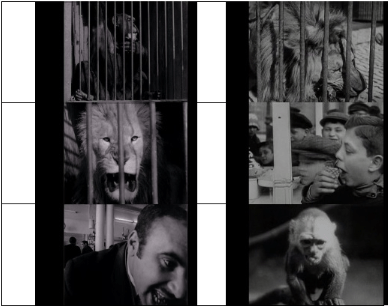

Autre argument qui empêche de n’y voir qu’une coïncidence : 6 et 12 emprunte à Ruttmann un effet de montage parallèle « comparatif » assez appuyé et démonstratif (dans 6 et 12, un policier chargé de la circulation est comparé à un petit robot en carton ; dans Berlin le montage parallèle juxtapose à un policier chargé de la circulation, de petites poupées traversant la chaussée) ; de même, les deux films procèdent à un rapprochement entre des déjeuneurs et des animaux de zoo affamés. Cet effet marquera tout particulièrement la critique, et cristallisera les dissensions entre les trois auteurs – on y reviendra dans le troisième épisode.

Plus généralement, on pourrait qualifier le montage de 6 et 12 d’ « associatif », au sens où il fonctionne par association de formes, de thèmes et de mouvements (et non par association de personnages ou de lieux) : les plans sont liés entre eux par des lignes de biais, par le mouvement vers l’avant, par le thème du pain, de la rue ou du nettoyage, par la forme de la roue, du bidon à lait ou d’autres contenants, etc. Or, c’est précisément de cette manière que Bouanani décrit dans son mémoire de fin d’études de l’IDHEC le montage de Berlin, symphonie d’une grande ville. Après avoir décrit l’« orchestration du mouvement » et la « géométrisation du rythme » à laquelle procèdent Vertov et Eisenstein, le jeune Bouanani écrit :

Cette géométrisation est systématisée par Ruttmann […] : les images sont accordées entre elles par des analogies de mouvement (mais aussi de cadrage et de sujet) ; les mouvements du métro aérien sont combinés selon des diagonales et des parallèles. […] Cette technique a quelques aspects louables sur le plan strict de la stylistique cinématographique.

Pourquoi une symphonie urbaine pour le Maroc indépendant ?

Il s’agit certes de sanctionner la naissance d’une école documentariste marocaine, inaugurée par Afifi dans le même registre. Mais l’abondance de citations des symphonies urbaines des années 1920 constitue comme la proposition de regarder leur pays jamais filmé ou presque par le prisme de toutes les œuvres qu’ils aiment : il s’agit d’un certain point de vue de « cinématographier » le Maroc, il s’agit de prouver que le Maroc et les Marocains ont la dignité et la légitimité de filmer et d’être filmés comme tous les autres pays et peuples d’Occident et du monde, avec un autre œil que l’œil colonial. Or les symphonies urbaines des années 1920 leur confèrent à la fois les outils, et la légitimité technique et cinéphilique, pour jeter ce nouveau regard, ce premier regard sur leur ville et leur Maroc – un Maroc dont on peut souligner autre chose que le folklore, la tradition et la ruralité, un Maroc dont on peut aussi regarder les lignes urbaines, ou les tensions sociales ; un Maroc qu’on peut reconstruire par le montage.

Bouanani a un goût pour la symbolique des chiffres (6 et 12, La Septième porte, Mémoire 14, Les Quatre Sources…). Qu’est-ce que ce « 6 » et ce « 12 » nous disent ? Peut-être que douze ans après l’Indépendance, voilà que des Marocains à la caméra réalisent L’homme à la caméra du Maroc (lui-même réalisé douze ans après la révolution de 1917) ; douze ans après l’Indépendance, l’œil documentaire marocain est fondé.

Bouanani a cependant un discours mesuré sur 6 et 12, comme sur Berlin, symphonie d’une grande ville, d’ailleurs, dont il n’assume pas tous les choix. On verra dans un troisième épisode les pistes divergentes que 6 et 12 proposait pour le cinéma documentaire marocain en général, et pour l’œuvre de Bouanani en particulier. A suivre !

L’auteur remercie Alexis Bouthier pour son aide précieuse.

Articles associés :

Episode 1 : Les tribulations d’un ultime film d’école.