Exposition réalisée à l’occasion de la 6e Biennale de Marrakech

Commissariat : Omar Berrada

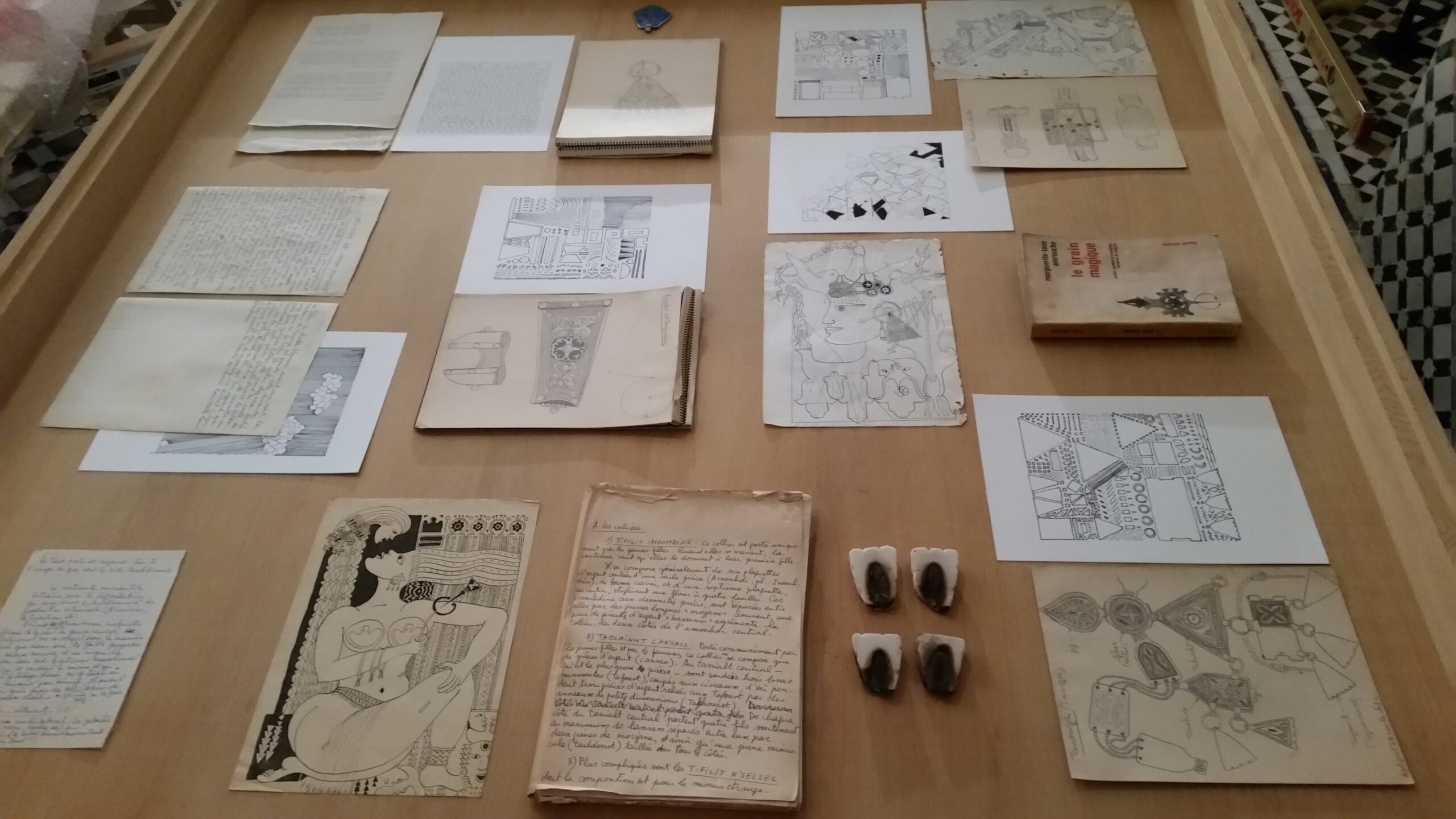

Archives, vidéos, dessins et bibliothèque : Ahmed Bouanani

Œuvres réalisées pour l’exposition : Yto Barrada, Mohssin Harraki, Sara Ouhaddou

Autres œuvres : Touda Bouanani, Ali Essafi

Catalogage de la bibliothèque d’Ahmed Bouanani : Juan Asis Palao, assisté par des étudiants de l’Université Cadi Ayyad.

Ahmed Bouanani, diamant méconnu de la modernité littéraire et artistique marocaine, a disparu en 2011 en laissant des coffres remplis de manuscrits, de dessins, de scénarios inédits. Une véritable œuvre à venir qui s’ajoute aux quatre livres et aux quelques films qui ont pu voir le jour de son vivant. Depuis quelques années, un groupe grandissant de fidèles réunis autour de Touda Bouanani, sa fille, tente d’étudier et de faire connaître les différentes facettes de ce travail. Cette exposition se veut une contribution à la résurrection d’une œuvre empêchée.

L’exposition Jeux de mémoires part de l’intérêt d’Ahmed Bouanani pour l’histoire du Maroc et pour les arts populaires marocains en tant que lieux d’incarnation, de préservation et de renouvellement de l’histoire et de la mémoire collective. « Le folklore marocain n’appartient pas au passé ; il fait partie intégrante de la vie de tous les jours, l’exprime et la dépasse ».

Elle considère que les questions posées par Bouanani, concernant les rapports de l’art et de l’artisanat, de l’écriture à la tradition orale, du peuple marocain à l’écriture de son histoire, de l’avenir à la mémoire, sont plus que jamais d’actualité.

Elle s’appuie sur l’immense archive qu’il a laissée et fait le pari que sa pensée, ses écrits et ses réalisations plastiques sont générateurs pour des artistes marocains aujourd’hui. Trois d’entre eux jouent le jeu de plonger dans l’archive pour y puiser l’impulsion et l’énergie d’une œuvre nouvelle : Yto Barrada, Mohssin Harraki, Sara Ouhaddou.

Grâce à leur complicité, l’exposition devient un jeu de mémoires, un jeu de pistes et de miroirs dans les méandres de l’histoire, une reconstitution de souvenirs collectifs dont les mémoires individuelles ont perdu la trace, un travail à la fois ludique et émouvant sur le motif de la collecte, de la collection, de la préservation et du renouvellement.

L’exposition est dynamisée par le dialogue entre l’archive et les œuvres auxquelles elle donnera lieu, ainsi que par la participation des visiteurs, qui seront invités à rejoindre le dispositif, dans le salon de lecture ou par l’intermédiaire d’ateliers artisanaux, de cercles de contes réguliers et de séances de catalogage public et commenté de la bibliothèque personnelle de Bouanani.

Touda Bouanani a accompagné́ le projet de bout en bout. Elle a généreusement prêté des manuscrits et des dessins d’Ahmed Bouanani, ainsi que les livres de sa bibliothèque personnelle.

L’exposition présente par ailleurs sa vidéo « Fragments de mémoires », ainsi qu’une vidéo de Ali Essafi, « Rushs d’un film en cours de réalisation », construit à partir d’entretiens réalisés avec Ahmed Bouanani.

Omar Berrada

Éléments de l’exposition:

Documents et œuvres de Bouanani en lien avec les problématiques de l’histoire, de la mémoire collective, des arts populaires, de la collecte.

La bibliothèque personnelle de Bouanani, qui sera cataloguée tout au long de l’exposition, et accessible aux visiteurs.

Vidéos de Touda Bouanani et Ali Essafi mettant en contexte la vie et l’œuvre de Bouanani.

Œuvres réalisées spécialement pour l’exposition, en réponse à des éléments de l’archive de Bouanani, par trois artistes : Yto Barrada, Mohssin Harraki, Sara Ouhaddou.

Pendant toute la durée de l’exposition : Séances de catalogage-performance, lectures de contes, conférences, projections.

Lorsque Ahmed Bouanani s’intéresse à un élément du patrimoine marocain, il le fait de manière méticuleuse. Il inventorie, il prend des notes, il étudie le contexte, il se met dans la posture humble de la collecte et de l’écoute. En même temps, sous sa plume/son crayon/sa caméra, ce patrimoine devient vivant : Bouanani trouve des formes, à chaque fois différentes, pour le montrer, le mettre en récit, le transmettre.

Contre la vision courante du patrimoine comme « un musée d’antiquités où l’on contemplerait placidement des objets archaïques », Bouanani y voit au contraire le réservoir d’une contre-histoire potentielle, toujours à écrire et à réécrire, dans laquelle vit la possibilité d’une transformation de la société.

Toute sa vie, il a eu la force et la pertinence de renouveler le questionnement sur l’histoire et la tradition dans leur rapport au présent, en mettant le doigt sur des éléments de patrimoine exemplaires de la vie du peuple, de sa singularité culturelle, de son pouvoir de résistance au nivellement du temps et à l’hégémonie du pouvoir. Il n’était pas animé par la nostalgie d’une essence perdue de la marocanité, mais par une admiration pour la variété vibrante des expressions populaires dans différentes formes d’art et d’artisanat, et dans la tradition orale.

Ces explorations sont, pour la plupart, restées enfouies dans des manuscrits et des projets non réalisés ou non publiés. Face à la censure dont il a été victime, face aux années de plomb, Ahmed Bouanani a préféré le silence au compromis et aux compromissions. Pour autant, il n’a jamais cessé de travailler, d’écrire, d’imaginer des projets, d’accompagner des artistes plus jeunes. Les nombreux manuscrits qu’il a laissés sont tous soigneusement composés, réécrits, corrigés, comme si l’auteur faisait confiance au temps, aux générations à venir, comme s’il entrevoyait la possibilité qu’un jour viendrait où le monde sera disposé à prêter l’oreille. Cette exposition peut se lire comme un pari ou un test : le moment est-il venu ?

Il s’agit de mettre le doigt sur certains éléments de l’archive que nous a laissée Bouanani afin de raviver des questionnements qui l’ont habité, par le biais de formes inventées par des artistes d’aujourd’hui, héritiers inconscients de ce maître sans école. Nous tâcherons d’être fidèles au précepte de Walter Benjamin dans ses Thèses sur le concept d’histoire, selon lequel « à chaque époque, il faut chercher à arracher de nouveau la tradition au conformisme qui est sur le point de la subjuguer ».

Il s’agit simplement, par ailleurs, de donner à voir l’archive d’Ahmed Bouanani, d’attirer l’attention sur son importance et l’urgence de sa préservation, tout en affirmant que la vie et la survie de l’archive sont conditionnées à son partage avec le public et à son prolongement par des artistes d’aujourd’hui et de demain. De cette manière, il est peut-être permis d’espérer « s’emparer du souvenir tel qu’il surgit à l’instant du danger », de puiser dans le patrimoine pour inventer l’avenir.