A partir de documents, photographies et extraits de films, mais aussi de scènes reconstituées où les enfants de Osfour vont jouer eux-mêmes l’enfance de leur père, Ahmed Bouanani rend hommage au pionnier du cinéma marocain.

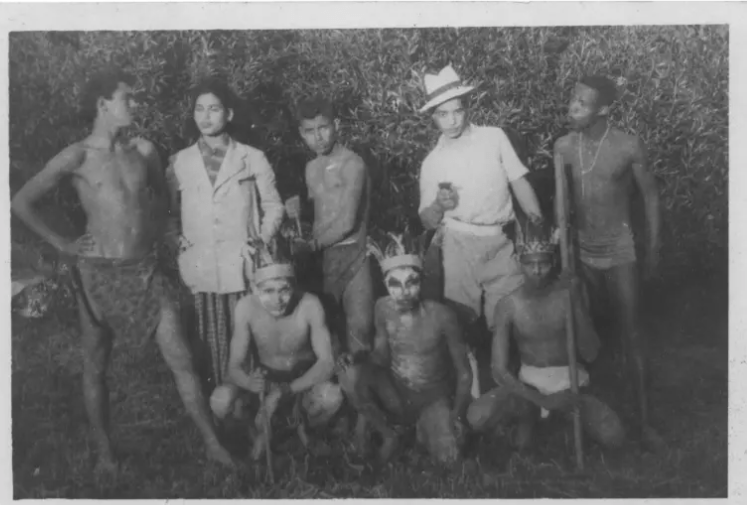

Petite histoire en marge du cinématographe (1973). Court-métrage réalisé par Ahmed Bouanani pour le magazine hebdomadaire “Vu pour vous” des “Actualités marocaines” lorsqu’il travaillait au Centre Cinématographique Marocain. A partir de documents, photographies et extraits de films, mais aussi de scènes reconstituées où les enfants de Osfour vont jouer eux-mêmes l’enfance de leur père, Ahmed Bouanani rend hommage au pionnier du cinéma marocain. En pleine période coloniale, le jeune Mohamed Osfour encore adolescent réalise avec des amis des films amateurs qu’ils projètent dans des garages à Casablanca. Ahmed Bouanani raconte avoir assisté à l’une de ses séances dans son enfance. Le film utilise les codes du burlesque, du film d’aventure, mais aussi de la bande dessinée pour présenter l’oeuvre d’un cinéaste dont Bouanani revendique la filiation et qu’il cherchera à réhabiliter en le sortant de son image de cinéaste “analphabète et amateur” pour en faire le véritable pionnier du cinéma marocain.

Le texte ci-dessous que l’on peut lire intégralement dans l’ouvrage “La Septième Porte, Une Histoire du Cinéma au Maroc de 1907 à 1986” introduit admirablement l’oeuvre et la vie de Osfour, mais aussi l’importance pour Bouanani de transmettre l’Histoire du cinéma au Maroc et de préserver la mémoire des premiers gestes d’un cinéma marocain.

Au sein des Archives Bouanani sont conservées de nombreuses photographies et autres archives documentant la vie et l’oeuvre de Mohamed Osfour.

Au Maroc, le protectorat français dure depuis quinze ans. La guerre du Rif vient de se terminer. La colonisation a déployé à cet effet des forces considérables. Après la lutte armée du peuple des montagnes et du Sahara, une nouvelle lutte prend forme. Fès sera la capitale de l’opposition politique nationaliste.

Loin de ces remous, à une bonne journée à dos d’âne d’Assafi, naît, dans une famille des Abda, une nouvelle bouche à nourrir. Et cette bouche, qui mangera quelquefois dans les poubelles européennes de Casablanca, imitera, dans les bois d’Aïn Diab, le fameux cri sauvage de l’homme-singe appelé Tarzan. Pour le moment, il faut survivre. La famille « monte » à Dar Al Baïda où ni les maisons ni l’existence ne sont blanches. Jusqu’à la fin des années 40, le petit Mohamed Ben Ali va exercer un peu de tous les métiers à sa portée. Il vend la Vigie, la presse et le Petit Marocain aux chrétiens des bistrots du quartier Mâarif…

(…)

Et voici qu’un dimanche il fait une fugue, vers le rêve. Le bois d’Aïn Diab est la jungle de son rêve, il emporte des provisions et il élit domicile dans un arbre. Quel est l’enfant qui n’a jamais rêvé de l’île au trésor ?… Et là, il est facile d’imaginer le petit vendeur de journaux inaccessibles à l’école du langage « petit nègre » assaisonné de mots-singe et de mots-français-espagnols… D’ailleurs, Mohamed Ben Ali ne s’appelle plus Mohamed Ben Ali mais Tchiquio, le gosse, the kid ; ce sont les Espagnols du Mâarif qui l’ont baptisé ainsi. Désormais, Tchiquio EST Tarzan, au moins une fois par semaine. Il apprend à manier la liane (c’est une corde), il y a certains détails auxquels il n’a pas besoin de s’exercer : il a toujours été pieds nus et il connaît la morsure du froid sur la peau vêtue de haillons. Il apprend surtout à crier comme Tarzan, le cri de Johnny Weissmuller et le cri plus modulé d’Herman Brix. Tout le monde sait que ça soulage, de hurler, et dans la jungle d’Aïn Diab il n’y a personne pour vous ordonner de vous taire…

Mais, c’est à partir de là que l’enfant Tchiquio cesse d’être un enfant comme les autres. Le rêve ne suffit pas. Il faut que le rêve soit visible à l’écran. Avec beaucoup de « la vigie-msiou » et de « merci-msiou » il économise, il achète une Pathé-Baby 9,5 mm. Une merveille pareille coûte les yeux de la tête mais Tchiquio est un fou, et un fou ne « raisonne » pas. Il agit. Dans l’obscurité du Mondial il s’est dit : « Pourquoi pas moi ? » Tarzan ressemble à tout le monde : il est nu, il est sauvage, il ne sait pas parler. L’autopsie est primaire, non ? Nous sommes en 1941, faites le calcul, Tchiquio a déjà quatorze ans. C’est beaucoup.

On sait se bagarrer, on sait fuir, on sent le danger, on connaît la peur, on connaît surtout le silence du colonisé, la puissance assurée de l’Autre, celui qui porte le chapeau et le costume-cravate, qui vous tend la pièce d’un sou sans vous gratifier d’un regard car vous êtes un être transparent, une main-d’oeuvre qui n’existe que pour apporter le journal, cirer les chaussures, faire une course, servir.

Ne dramatisons pas. Maintenant qu’il possède sa caméra, Tchiquio est le plus heureux des hommes.

Au Mâarif, il y a de l’afflux, beaucoup de réfugiés. Beaucoup de pourboires pour Tchiquio. C’est avec ces pourboires qu’il achète son futur cinéma en format réduit. « Le fils de la Jungle », en quatre épisodes : le premier d’une heure, les trois autres d’une durée de quinze minutes chacun. Le scénario ? Allons donc ! Les acteurs sont là : ce sont les copains des quartiers mal famés, ils sont prêts à se jeter sur Tarzan pour le ligoter au tronc d’un arbre, et le tour est joué. Désormais, ils seront disponibles, tous, samedi et dimanche, pour se transformer en une étrange tribu grimée, avec des plumes sur la tête : un mélange d’indiens et de sauvages d’Afrique ou d’Amérique Centrale. Ils n’ont pas tellement besoin de se déguiser. Seul le « méchant » pose un problème : c’est un colon, il porte chapeau, chemise à manches courtes, short, chaussettes jusqu’aux genoux, et souliers noirs cirés. Ah oui, il est armé, il lui faut un revolver pour menacer Tarzan…

J’entends d’ici les ricanements. Quoi, Tarzan ? Mais c’est l’apologie du colonialisme, la sublimation du blanc sur les opprimés catalogués primitifs ! Etc. Sans doute, c’est l’optique des « trop sérieux », des « qui ne rêvent pas », des qui ne savent plus rêver, des qui refusent de s’abaisser à lire cette espèce de « littérature populaire » de bas étage !

Tchiquio ignore ces problèmes. Les siens sont plus importants, il faut développer les films, d’effroyables obstacles surgissent. Il y a un Portugais au Mâarif qui développe les photos et tous les souvenirs de famille, il lui confie sa pellicule ; ce brave boutiquier croit rêver. N’a-t-il pas entendu ce petit marocain lui demander comment fonctionne sa machine ? Allons, petit, c’est trop compliqué pour les crânes rasés ! Mais Tchiquio n’est pas un crâne rasé ; il n’abandonnera pas. Mais pour l’instant, il a hâte de voir le résultat. À la projection du premier « fils de la jungle » – il a acquis aussi un projecteur, oui – la joie ne connaît plus de bornes. Il faut que tout le monde voit !

Un gargotier du Mâarif est d’accord pour le spectacle. D’autant que c’est un spectacle complet : il y aura quatre matchs de boxe où s’affronteront quelques durs des faubourgs, puis il y aura le cinéma, avec musique de gramophone en surplus, le tout compris dans une consommation légèrement augmentée. La salle est comble.

Après le plaisir de voir et d’entendre de solides coups de poings sur les gueules, le plaisir incroyable, invraisemblable, de voir Tarzan à l’écran et Tarzan parmi eux. Le phénomène est unique. Désormais le public des indigènes possède son propre Johnny Weissmuller, et ce n’est pas ce dernier qui viendrait leur serrer la main. Le mot fin (The end) ne s’écrit pas sur le drap qui sert d’écran. À SUIVRE…

Dans les salles de cinéma, les pirates, les flibustiers, les forbans des mers des Caraïbes font fureur. ErrolFlynn devient Robin des Bois. La forêt de Sherwood est aux portes de Casablanca. Tchiquio devient Robin des Bois, il intitule son film À l’assaut du château noir. Cette fois, ce sont de vraies bandes qui s’affrontent. Il est difficile de convaincre les gars du Derb Bouchentouf de se laisser battre par les gars du Derb Spagnol. Tant pis. On est obligé de faire du cinéma-vérité. Les figurants se tabassent à qui mieux-mieux… Il faut voir ces bandes en 9,5 mm pour s’en rendre compte. Les enfants de 1940 sont devenus des adultes et ils continuent à se déguiser en indiens, bandits, traîtres. Une génération de cinglés, qui n’ont pas connu les bancs de l’école.

Mais trêve d’Histoire et de littérature ! Tchiquio n’est pas Méliès et à l’heure où il découvre la magie de l’image, un autre fou, de l’autre côté de l’Atlantique, fait joujou avec le matériel de cinéma et il s’amuse à raconter l’histoire d’un certain citoyen Kane.

Mon Dieu, après les balbutiements de Welles, le cinéma n’a pratiquement plus rien à inventer sinon des discours.

Après un demi-siècle, le Marocain réinvente le cinéma muet, et il essaye de le faire parler ! De quoi faire hurler le ciné-clubard. Pourquoi nous parler de cette espèce d’énergumène attardé qui ne connaît ni Eisenstein, ni Orson Welles, ni Bergman ni Godard ? C’est vrai. Tchiquio n’est pas cinéaste. Ce n’est qu’un rêveur qui a filmé ses rêves, un révolté analphabète qui a fixé sur la pellicule l’image dérisoire de sa liberté.

Aux environs de 1953, quarante ans après la conquête, on pense à donner un état-civil à tous les Mohamed. Et le petit Tchiquio devient Mohamed Osfour. Un nom synonyme d’oiseau.

Et Mohamed Osfour a volé dans le ciel de nos folies, de tous nos rêves insensés.

En 1970, il repart à la recherche du trésor perdu. Décidément, sa folie est incurable.

« Si j’avais étudié, dit-il, je n’aurais jamais osé faire ce que j’ai fait. »

(…)

Extrait de “La Septième Porte, une histoire du cinéma au Maroc de 1907 à 1986” Ahmed Bouanani. (1987). Kulte Editions, Rabat, 2020.