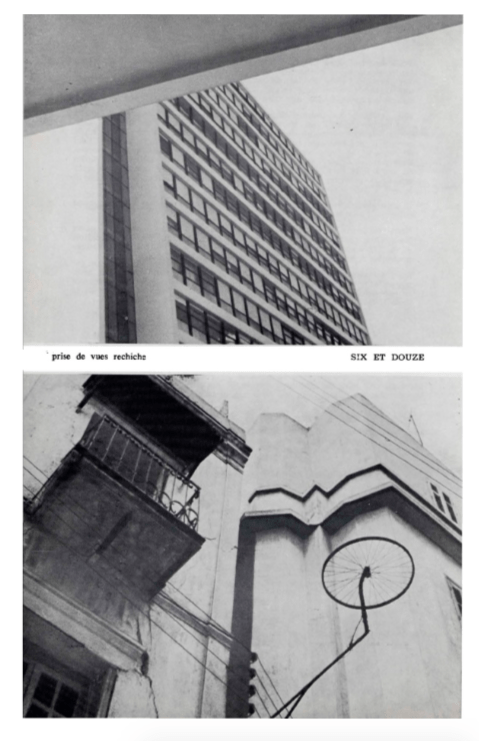

En 1963, Ahmed Bouanani rentre au Maroc, après deux années d’études à l’Institut des Hautes études cinématographiques (IDHEC) de Paris. A son retour, il s’investit encore deux années au sein d’un éphémère Institut National des arts traditionnels et du théâtre (INATT), avant de réintégrer le giron du Centre Cinématographique Marocain (CCM). C’est là qu’il réalise, en 1968, avec ses deux meilleurs amis de l’IDHEC, Majid Rechiche et Mohamed Tazi, 6 et 12, un unique exemple au Maroc de « symphonie urbaine ». Certes inspiré par le cinéma d’avant-garde occidental des années 1920s, 6 et 12 constitue en même temps une première proposition en faveur d’un « nouveau » cinéma documentaire dans le Maroc indépendant.

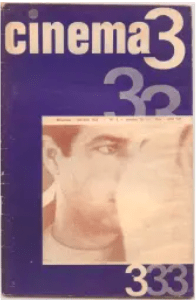

Considérée d’emblée et jusqu’à nos jours comme le premier chef-d’œuvre de la première modernité cinématographique marocaine – au point qu’un de ses photogrammes vient orner comme un manifeste le premier numéro de la revue cinéphile « Cinéma 3 » (fondée par Noureddine Saïl) –, elle est restée paradoxalement sans descendance directe.

Une réalisation collective : censure et conflit autour d’un film unique en son genre

Un collectif choisi… et contraint

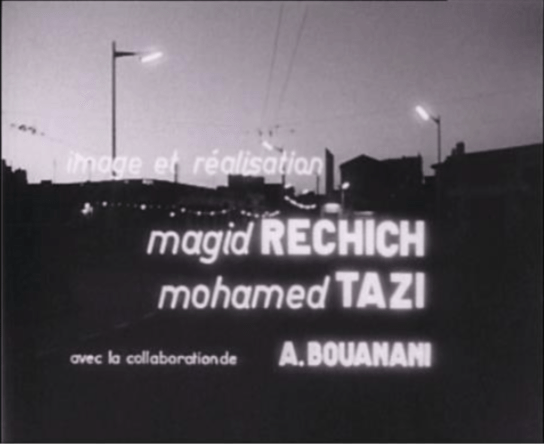

Dans le catalogue actuel du Centre cinématographique marocain, 6 et 12 est présenté comme une co-réalisation d’Ahmed Bouanani, Mohamed Abderrahmane Tazi et Abdelmajid Rechiche. Les trois amis se sont rencontrés à l’IDHEC, et les deux premiers participent conjointement à plusieurs aventures collectives tout au long des années 1960 (Tarfaya (1966) mais surtout le collectif « Sigma 3 » qui produira Wechma signé par Hamid Benani et qui fut salué internationalement comme le premier long-métrage de fiction marocain digne de ce nom). Dans le cas de 6 et 12, si la collaboration technique est peut-être choisie, la signature conjointe ne l’est pas. Ahmed Bouanani écrit en effet dans la dernière version de La Septième porte (celle de 1987) :

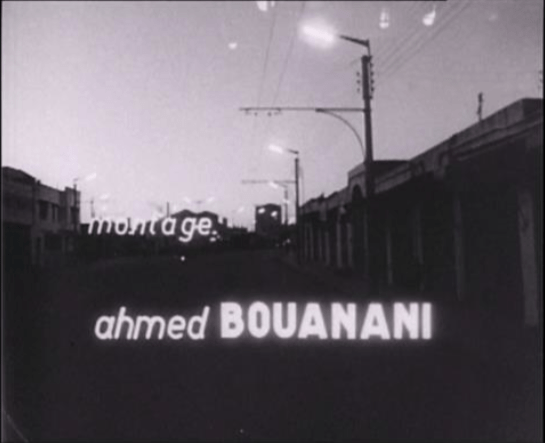

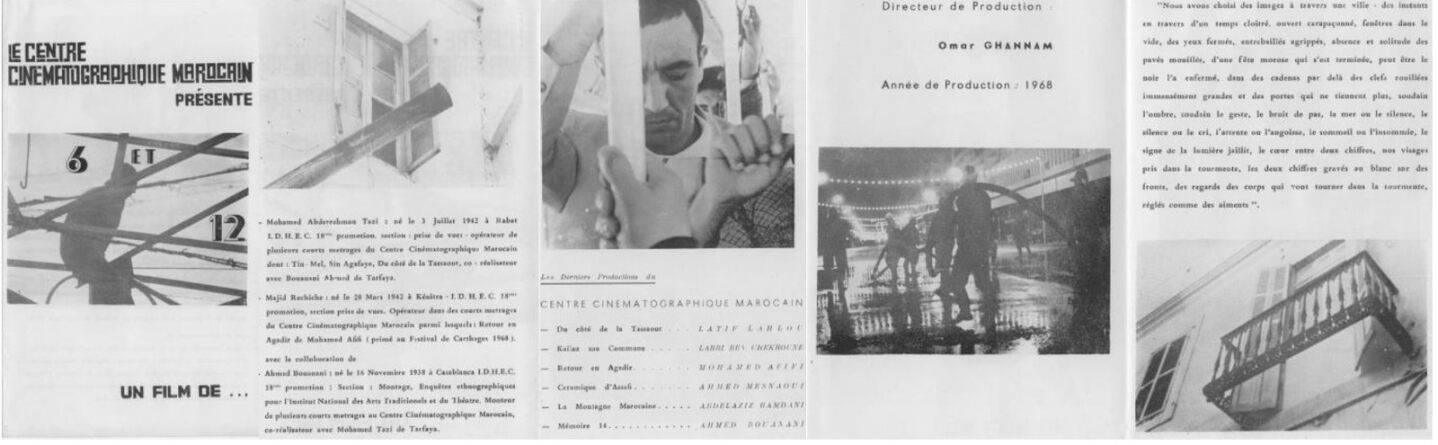

Initialement intitulé Le réveil, le scénario de Six et douze se proposait de « raconter » par l’image et par le son le Casablanca de 1968. Son auteur, Ahmed Bouanani, se vit refuser sa réalisation. Le générique du film ne mentionne son mon nom que comme collaborateur et comme monteur.

Même si ces ratures semblent traduire quelque réticence à revenir sur ce vieux dossier, Bouanani revendique bien d’être l’auteur de l’idée et du scénario original du film. Cependant, pour des raisons probablement politiques, le directeur du CCM d’alors, Omar Ghannam, lui interdit de réaliser ce film personnellement et en confie la réalisation à ses deux collègues et amis : Rechiche et Tazi.

Il [Omar Ghannam] a alors appelé Rechiche et Tazi pour qu’ils fassent le film avec mon scénario. Ils étaient très embêtés. C’étaient mes amis, du coup, je leur ai dit : « Ne vous en faites pas, ce film nous allons le faire tous ensemble, à trois. (Narjiss Rerhaye. « Entretien avec Ahmed Bouanani. » Al-Maghrib, 20-21 janvier 1991)

Quoi qu’il en soit, s’il ne peut pas signer officiellement le film et n’est présenté au générique que comme « collaborateur », Bouanani prend soin de placer le carton « montage » avec son nom en tête du générique (reproduit ci-dessous), une façon de revendiquer la paternité du film : « Je le dirai jusqu’à ma mort : c’est mon film », déclare-t-il plus tard à Ali Essafi.

Accepter la censure pour pouvoir aller plus loin

Il explique cependant aussi, dans une variante de La Septième porte :

[Bouanani] se résigna à la collaboration et il ne le regretta pas car le trio, formé par Magid Rechiche, Mohamed Abderrahmane Taziet lui-même, allait pour la première fois, armé d’une caméra, affronter une réalité sans contrainte, créer dans un cadre différent.

Se résigner à la collaboration, renoncer à signer personnellement son film, c’est d’une part réaliser ce rêve de la signature collective qui l’habite depuis son retour de l’IDHEC. C’est surtout trouver la liberté pour tourner et réaliser à sa guise, librement, en dehors du carcan coercitif de la production de commande du CCM. Dans une première version de son « Histoire du cinéma marocain », en 1968, Ahmed Bouanani revendique « Six et Douze » comme le « seul documentaire » produit par le CCM « n’ayant rien à voir avec la propagande de l’État ».

Une forme de censure, qui dégénère en conflit de paternité

La situation semble tout de même vécue par Ahmed Bouanani comme une forme de censure. En octobre 1968 (6 et 12 est vraisemblablement tourné en février-mars 1968), dans cette même deuxième ébauche d’histoire du cinéma marocain, il s’attarde significativement sur « un des principaux secteurs que comprend le CCM : la censure », ce qu’il ne faisait pas dans la version de l’année précédente :

« Il est inutile de vous dire par ailleurs que tous les documentaires du CCM subissent la censure à des niveaux différents. »

Il parle en connaissance de cause.

A la diffusion du film, la presse culturelle s’emmêle les pinceaux : Souffles n°12 et Lamalif n°30 présentent 6 et 12 comme l’œuvre exclusive de « Magid Rechiche », Cinéma 3 l’attribue en revanche à « Rechiche et Bouanani ». Cette confusion entraîne une rivalité d’abord larvée entre les trois amis, qui culmine publiquement en un conflit ouvert dans le magazine Zamane en 2013 – ce qui témoigne autant de la place occupée par le film dans la jeune cinématographique marocaine, que des espoirs et ambitions immenses qu’ont placés ces réalisateurs dans le lancement de ce projet, aiguisant les amertumes respectives d’autant plus que les carrières ultérieures de Bouanani et Rechiche se déploieront en pointillés. (Ci-dessous l’article sur 6 et 12 paru dans Souffles n°12).

Un ultime film d’école

Mais 6 et 12 comporte d’autres traces du passage des trois hommes à l’IDHEC. Cette volonté de « filmer l’atmosphère » et le rythme croissant et décroissant d’une ville, en s’appuyant sur celui du montage-image et du montage-son, tient en partie de certaines problématiques formelles découvertes à l’école. Tazi se rappelle par exemple que le premier cours de leur professeur d’esthétique à l’IDHEC Jean Mitry s’ouvrait sur le visionnage et le commentaire de son court-métrage Pacific 231 (Dwyer, Kevin. Beyond Casablanca : M.A Tazi and the adventure of Moroccan Cinema. Bloomington : Indiana University Press, 2004, p.85.)

Pacific 231, Jean Mitry, 1949.

Un montage (sonore) d’école

Comme dans Pacific 231, 6 et 12 ne crée pas son atmosphère grâce au seul rythme croissant du montage, mais par l’adéquation entre ce rythme et la bande-son. La différence, c’est que 6 et 12 ne comporte pas un seul morceau directeur, mais une alternance de bruitages et d’extraits musicaux : principalement du jazz bebop (« T and T » d’Ornette Coleman, « Basheer » d’Archie Shepp) mais aussi quelques tubes de l’années 1967 : « Hush » de Billy Joe Royal et « I can’t stand myself (when you touch me) » de James Brown. Quant aux bruitages, ils sont tantôt naturalistes, tantôt davantage « impressionnistes » : par exemple ces battements de cœur, qui peuvent aussi bien évoquer le rythme de la ville, que l’angoisse et l’inquiétude qu’elle provoque chez celui qui la découvre.

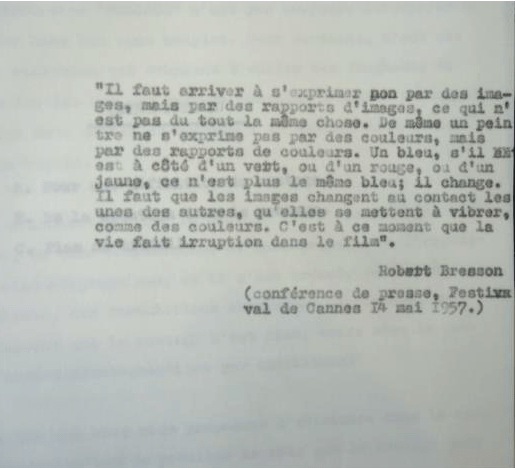

Là encore, le film semble répondre aux préoccupations que Bouanani ramène de sa formation à l’IDHEC : à plusieurs reprises, dans son mémoire de fin d’études (1963), Ahmed Bouanani défendait l’importance du montage (et du monteur !) sonore :

« Aujourd’hui qu’il y a un travail difficile à effectuer sur les bandes sonores, le rôle de chef-monteur dans la création du film est capital. »

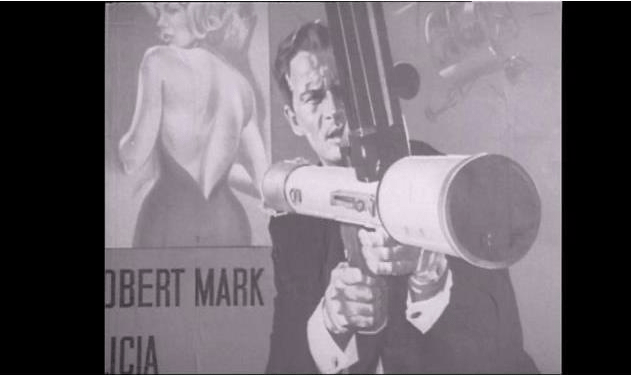

Un film tissé de réminiscences de la culture cinématographique du temps

D’une manière générale, le film semble vraiment émerger de toute une toile de fond de films vus et quasiment « assimilés » pendant leurs années parisiennes : d’un côté, les errances urbaines sur fond de jazz (Ascenseur pour l’échafaud, A bout de souffle, Lola, La notte, Cléo de 5 à 7, etc.) ; à l’extrême opposé, une culture cinématographique bon marché (cinéma populaire français, films d’action américano-italiens), représentée par ses affiches, et des bruits de coups de feu sur la bande-son.

Mais le film est surtout littéralement veiné de références au cinéma muet des années 1920s, découvert dans les cours de Jean Mitry et Georges Sadoul à l’IDHEC, ou sous la houlette d’Henri Langlois à la Cinémathèque Française… C’est ce qu’on verra dans l’épisode 2 : à suivre.

Articles associés :

Episode 2 : 6 et 12, « la » symphonie urbaine du Maroc indépendant.