En 1968, Ahmed Bouanani réalise, avec Majid Rechiche et Mohamed Tazi, 6 et 12, un unique exemple au Maroc de « symphonie urbaine ». On a vu dans un premier épisode que 6 et 12 s’inscrivait dans la continuité des réflexions et découvertes faites par le trio durant leur formation à l’IDHEC et à Paris. On a ensuite vu que 6 et 12 témoigne aussi d’autres influences, marocaines, allemandes et soviétiques. On va se demander à présent quelles étaient les intentions véritables (et divergentes) du trio, et les différentes voies que 6 et 12 proposait au cinéma marocain naissant : une voie idéologique, une voie politique, mais aussi une voie poétique, en phase avec les recherches du poète Bouanani.

Episode 3 : 6 et 12, une proposition esthétique fondatrice – plusieurs voies pour le cinéma marocain naissant.

Une première lecture de 6 et 12 : un film à message, dénonçant « l’Homme » aliéné, « pris au piège d’une cité tentaculaire ».

C’est ainsi que Majid Rechiche interprète 6 et 12 dans un entretien inédit, près de quarante après sa réalisation. Cette interprétation, d’un film qui dénoncerait l’ « aliénation » de l’homme dans la ville « occidentale » et « tentaculaire » est à l’époque reprise unanimement dans les critiques parues dans la presse culturelle (Souffles n°12, 1968, Lamalif n°30, 1969). Leurs rédacteurs respectifs Abdellatif Laâbi et Zakya Daoud supposent même que ce message serait la cause de « l’exclusion du CCM » de « son auteur » (Majid Rechiche) et de la confidentialité de la diffusion de 6 et 12 :

Victime des contradictions de la production et de la distribution cinématographiques au Maroc, 6 et 12 n’a encore quitté le CCM qu’un nombre restreint de fois, pour être visionné à la demande de certaines associations culturelles ou clubs cinématographiques (A. L., Souffles n°12)

C’est en tout cas éminemment dommage de constater qu’un des jeunes réalisateurs du cinéma marocain [Majid Rechiche] – et Dieu sait qu’ils sont rares – se soit retrouvé depuis 4 mois sur les pavés pour avoir produit l’une des rares œuvres dont le cinéma marocain pourrait s’enorgueillir (Z. Daoud, Lamalif n°30).

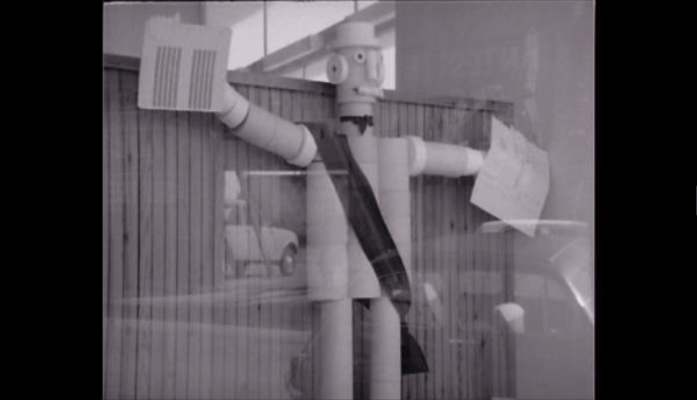

Pour étayer cette lecture, Daoud et Laâbi s’appuient surtout sur la séquence des panneaux de circulation, qui montre « combien les Casablancais sont ligotés » (écrit Daoud), manipulés comme des « marionnettes » (Rechiche), « clowns », « automates » (Laâbi), mais aussi isolés, séparés, « anonym[e]s » (Laâbi) « sans visages » (Daoud).

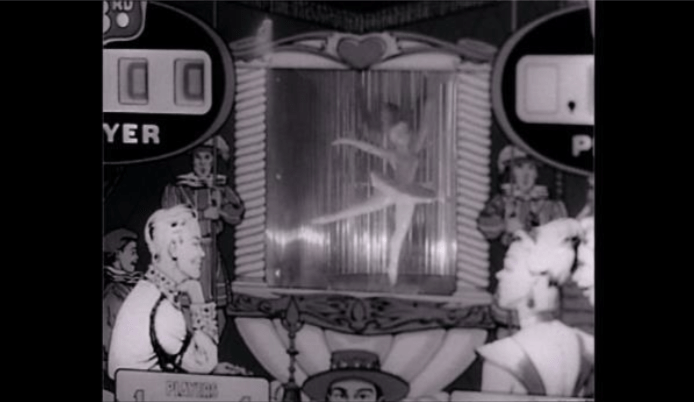

« Tout va bien. On mange, on joue, on circule », écrit Laâbi. Cet ordre ambiant réduit l’homme à ses besoins et ses appétits, alimentaires, consommateurs, sexuels : c’est ainsi qu’on peut interpréter un montage parallèle comparant des déjeuneurs à des animaux, ou la façon dont un jeu de flipper est cadré, qui l’assimile clairement à un épisode de masturbation.

Trois ans après la brutale répression du 23 mars 1965, ce n’est qu’allusivement que Laâbi et Daoud glissent l’hypothèse que le film dénonce peut-être la frustration d’un peuple et d’une jeunesse, et que cette ville « pesante », « tentaculaire » (Laâbi), « monstrueuse bête vivante » (Daoud) est peut-être à l’image d’un « système » (politique ? autoritaire ? capitaliste ?) : « [les] Casablancais ne vivent pas dans ce Casablanca : la ville les écrase, le système les écrase », conclue en effet Daoud.

Des projets et lectures contradictoires

Mais cette voie du film « à thèse », dont chaque plan ne ferait que traduire le message, n’est pas la seule que le trio entendait proposer avec 6 et 12. Les séquences qui viennent renforcer ce « message » sont d’ailleurs critiquées par Bouanani dans La Septième porte :

En cours du tournage qui dura une dizaine de jours, le scénario subit des modifications notoires. La difficile poésie céda le pas à la facilité. C’est pourquoi Six et douzese scinde en deux parties distinctes, la seconde partie n’étant plus réduite qu’à un jeu, à une recherche de la rythmique frôlant la gratuité : la caméra et ses objectifs à focale déformant se substituèrent au regard, un montage d’effets faciles combina des plans « déformés » de consommateurs dans un restaurant et les locataires du zoo d’Aïn Sebaa, l’agent de police réglant la circulation fut comparé à un robot miniature portant un tube de colle à la bouche, etc. L’expérience, telle qu’elle était conçue au départ, n’était plus concluante.

Si Bouanani évoque en particulier des choix effectués au tournage (les « objectifs à focale déformant »), il regrette aussi une recherche de « rythmique ». S’il lui reproche son « jeu » et sa « gratuité », il a forcément contribué en tant que monteur à la création de ces effets, ce qui témoigne d’une collaboration, ou d’une influence des trois co-auteurs jusque dans la salle de montage.

Bouanani évoquait déjà, dans son mémoire de fin d’études de l’IDHEC, le « danger » de « gratuité » et d’ « appauvrissement du rythme » que comportaient les procédés de « géométrisation » des plans et du montage introduits par les auteurs de symphonies urbaines et en particulier par Walter Ruttmann.

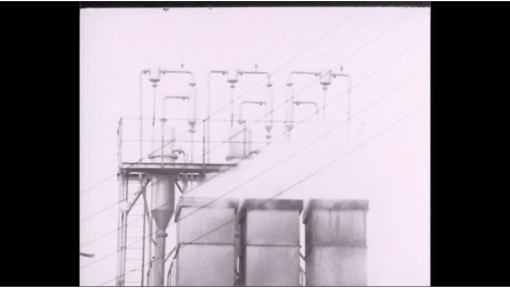

Tout cela atteste d’une contradiction des projets esthétiques des trois co-auteurs. En témoigne également le texte de présentation du film, imprimé sur le prospectus du film et reproduit dans Souffles et Lamalif :

Nous avons choisi des images à travers une ville – des instants – temps cloîtré ouvert carapaçonné fenêtre dans le vide des yeux fermés entrebaillés agrippés – absence et solitude des pavés mouillés d’une fête morose qui s’est terminée, peut-être le noir l’a absorbée l’a enfermée, dans des cadenas par-delà des clés rouillées immensément grandes et des portes qui ne tiennent plus – soudain l’ombre – soudain le geste le bruit de pas – la mer ou le silence – le silence ou le cri – l’attente ou l’angoisse – le sommeil ou l’insomnie – le signe de la lumière jaillit – le cœur entre deux chiffres nos visages pris dans la tourmente – les deux chiffres gravés au blanc sur des fronts des regards des corps qui vont tourner dans la tourmente réglés comme des aimants.

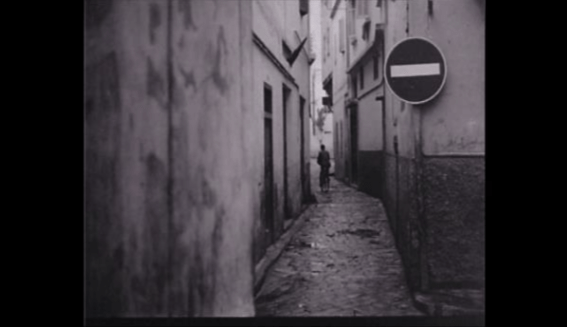

S’il épouse le déroulé du film (depuis le gris « mouillé » du petit jour dans la vieille médina, jusqu’aux « visages » encadrés des « chiffres » « 6 » et « 12 » de la dernière séquence, en passant par « l’angoisse », la « lumière » et la « tourmente » de midi), on constate aussi que ce texte s’attarde principalement sur le premier tiers du film, comme si c’était la partie du film qui intéressait le plus son rédacteur. On y voit effectivement des « fenêtres dans le vide », « cadenas », « portes », « pavés mouillés » après « une fête qui s’est terminé », on y ressent le « sommeil » et l’« insomnie », et on y entend « la mer », « le silence » et « l’angoisse » d’un cœur battant, avant de sauter presque sans transition à la séquence finale du film.

Ce déséquilibre était encore plus prononcé dans une première version (très proche) du texte signée Ahmed Bouanani, et retrouvée dans ses archives :

Une autre lecture (bouananienne) de 6 et 12 : la recherche d’une « difficile poésie »

Dans La Septième porte, Bouanani revendique avoir voulu mener avec 6 et 12 une recherche bien plus visuelle et poétique, que discursive et idéologique : la recherche d’une « difficile poésie » du « regard ». Le scénario original revendiquait selon lui de faire de la progression de la lumière la clef de la dramaturgie du film, son « élément dynamique », qui aurait dévoilé une Casablanca, vue « telle qu’une ville » étrange, « inconnue, que l’œil, à force de regarder, ne voit plus » : « il fallait, à des instants précis, voler à la lumière sa vie changeante. »

Après le poème cinématographique Tarfaya (1966, co-réal. M.A. Tazi), dont Bouanani regrette l’omniprésente voix off, et le discours de commande qu’il véhicule, Bouanani cherche donc désormais avec 6 et 12 à atteindre une poésie qui serait exclusivement visuelle et foncièrement cinématographique : « Je veux posséder en ce monde, ce qui réjouit mes yeux », expliquait le carton d’ouverture de Tarfaya.

Cette poésie visuelle s’inspire de motifs récurrents dans la poésie qu’il écrit à la même époque. Ainsi, son intérêt pour les volets de la vieille médina de Casablanca recoupe celui qui transparaît du titre même des « Persiennes », long poème en prose écrit en 1966, où il raconte sur un mode fantasmatique, qui rappelle « Une saison en Enfer » de Rimbaud, ses souvenirs de « la maison aux persiennes » et de sa grand-mère Yamna, dans l’ambiance de faim, de crasse et de fin du monde du Casablanca de la Deuxième Guerre mondiale.

D’une manière générale, les premières minutes de 6 et 12 semblent transposer en images documentaires l’atmosphère d’enfance que Bouanani a déjà formulée dans sa poésie. Les mots qui ouvrent la quatrième section du poème par exemple, annoncent la progression du petit jour, les rues mouillées, le murmure de la mer, et les enfants dans les renfoncements des portes, des premiers plans du film :

C’étaient des matins pluvieux où l’odeur salée de l’océan pénétrait dans les maisons avec ses relents d’algues et poissons.

On ne voit en revanche aucune des nombreuses femmes qui peuplent “la maison aux persiennes” du recueil du même nom. Le film relève seulement quelques allusions à la chaleur et au secret de la vie féminine intérieure : un braséro qui brûle dans une entrée, des couvertures qu’on aère à une fenêtre (derrière le drapeau de la fête nationale).

On peut aussi reconnaître dans les fils électriques le motif récurrent (des débuts de section des “Persiennes”) des « fils télégraphiques », véritable marqueur de l’enfance du poète.

Des hommes traînent, enfourchent alors leur bicyclette, rappelant le « passage des bicyclettes matinales », motif récurrent des « Persiennes » structurant la journée de l’enfant. De plus, les bicyclettes sont décrites comme « prises dans la lumière » : associées à l’heure du réveil, au rythme pendulaire de la ville. Souvenirs, puis mots, elles sont devenues images.

D’autres poèmes des Persiennes reprennent ces motifs, par exemple « Mémoire 14 » (poème daté de 1969, à l’origine du film éponyme de 1971) :

Je me souviens du matin des malédictions

Les rues de la ville frappées à mort,

Le soleil parmi les livres vides,

Et des maisons à bicyclettes je me souviens.

Voici que l’histoire se brise dans le vertige du sang […]

Dans cette première strophe, on retrouve le « matin », « les rues de la ville », « le soleil », « les maisons » et les « bicyclettes ». Mais ces détails se trouvent envahis par les « malédictions », la « mort », « bris[és] » « dans le vertige du sang. ». Cette brisure est représentée dans 6 et 12 par un « jaillissement » de lumière, une alarme, une accélération de rythme. Elle représente ce qui dans « Mémoire 14 » et « Les Persiennes » est associée à la fêlure originelle de la colonisation, en même temps qu’un passage forcé hors de l’enfance, auquel Bouanani associe obstinément un « morceau de papier journal » :

« Le temps s’arrête, il reste un morceau de papier journal. »

Dans « Les Persiennes », ces détails, que l’on retrouve dans 6 et 12, des matins d’hiver de l’enfance (les fils électriques, les hirondelles, la lumière, les bicyclettes et les papiers journaux) reviennent, obsédants, car ils sont associés à un souvenir traumatique, celui de la mort violente du père :

Sur les fils télégraphiques, ce n’était plus des hirondelles. La lumière ne jouait plus sur la paume de ma main. […] À huit heures du matin. Huit heures quinze du matin. Janvier d’il y a… déjà douze années. Le verre de café encore chaud. Il reste chaud dans la mémoire. C’est un passé en papier journal ou une litanie de photographies anciennes. […] Une seule balle suffit. Et le soleil pris de vertige. Le matin ne sait plus où donner de la tête. Toute la ville, les murs, les lumières, le ciel nouveau où les étoiles ont eu à peine le temps de s’ouvrir. Tout tombe devant ma bicyclette. S’effondre. Un policier m’arrête. Non, laissez passer, c’est mon père. La mort aura la mémoire longue. […] L’ambulance traverse mon corps. Les terrasses traversent mon corps. Les fils télégraphiques traversent mon corps. Je meurs pour renaître une seconde fois. Sur une bicyclette plus grande. Dans des habits de dix-huit ans.

On peut dès lors imaginer que c’est aussi cette projection hors de la pénombre de l’enfance que voulait raconter le projet initial de 6 et 12 intitulé le « Réveil ». Les battements de cœur, qui accompagnent la fin de la séquence des ruelles mouillées de la médina, traduisent peut-être l’étourdissement d’un enfant laissé sans repère, basculant sans garde-fou dans l’âge adulte. Et la ville qu’il découvre avec ses nouveaux yeux d’adulte endeuillé, est une ville de souffrance, une ville d’absurdité.

Tous ces recoupements nous invitent à croire qu’avec 6 et 12 Bouanani ambitionnait un film-poème et un poème-souvenir : une seconde tentative après Tarfaya et avant Mémoire 14 de poème-souvenir-documentaire. Il s’agissait, après Tarfaya, de poursuivre cette quête d’une difficile poésie visuelle de l’enfance, de la souffrance et de la perte. La perte du père sera aussi le sujet de l’ultime conte-poème cinématographique de Bouanani, de fiction cette fois : Les Quatre sources (1978). Dans les « Persiennes » et dans 6 et 12, cette perte est aussi perte de mémoire et d’identité. D’une enfance en période coloniale, habitée par les contes antiques de la grand-mère, immergée dans le labyrinthe des ruelles crasseuses, 6 et 12 nous projette ensuite dans la ville coloniale : ville nouvelle pour un âge nouveau, trépidante et bien réglée, mais aussi déshumanisée et déracinée. Cet arrachement culturel conséquent de la rupture coloniale, c’est ce que tentera d’exprimer Mémoire 14 en s’échappant de la stricte mémoire individuelle pour tenter d’appréhender celle, collective, de tous les Marocains.

Un film politique

C’est peut-être à partir de là que le film devient vraiment politique : proposition de cinéma politique – visuellement, cinématographiquement, inter-textuellement politique.

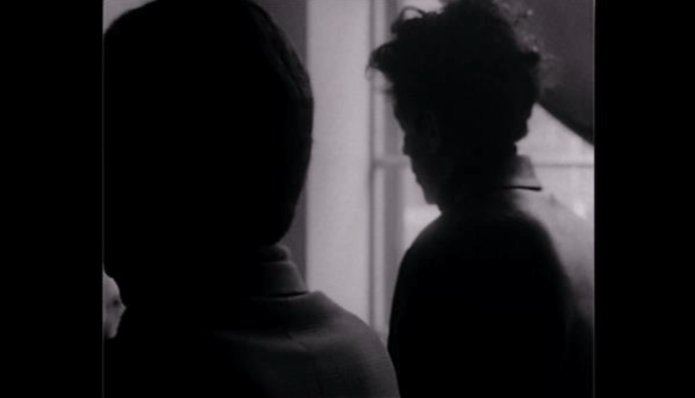

Ainsi, la relecture des « Persiennes » nous invite à voir dans le cheminement des ruelles crasseuses de la vieille médina au resplendissement des rues du centre-ville européen, un cheminement de l’enfance à l’âge adulte, mais aussi de la colonisation à une décolonisation qui coïncide avec un jaillissement de lumière, mais aussi avec un sentiment diffus mais persistant de retour à l’ordre (construit par la sirène de midi), d’espionite et de terreur, construite par l’emballement final, la diffraction des visages et des regards-espions, et le cœur battant qui se fraye un passage dans la foule contraire d’un autobus.

Ce ne sont pas les messages qu’on a décodés au début, sorte de charades cinématographiques, qui construisent ce sentiment diffus. C’est au contraire toute une ambiance visuelle réminiscente tout un fonds commun de films évocateurs des dérives autoritaires du XXe siècle : The Crowd, Le Triomphe de la Volonté, Métropolis, etc. On pense par exemple dans 6 et 12, aux lignes de fuite bien ordonnées des immeubles de l’ultra-modernité, et les travellings verticaux qui les parcourent.

On pense surtout aux plans de nettoyage de la ville. En ouverture du film, dans une semi-obscurité, on aperçoit un jet d’eau, des pompiers, un boulevard mouillé bordé de lampions brillants, qui forment une couronne au fond du champ – probablement dressée pour la fête du trône du 3 mars 1968, puisqu’on sait grâce à Souffles que le tournage eut lieu vers février 1968. La bande-son laisse entendre un fredonnement rythmé, conférant une tonalité onirique à l’ensemble de la scène. Mais si l’on revoit cette ouverture avec en tête l’ambiance visuelle de la suite du film, et surtout le contexte des « années de plomb », du règne de Hassan II, et en particulier de la violente répression des manifestations des 22 et 23 mars 1965 à Casablanca, on peut voir toute autre chose. Celle-ci se met à évoquer une ville que l’on nettoie de ses éléments subversifs, à la manière des pompiers réprimant La Grève d’Eisenstein (1924). Une ville qui se réveille groggy d’une émeute mâtée dans le sang.

Dès lors, ce film ne tient plus seulement un discours abstrait sur l’aliénation de l’homme dans la ville. Il construit également une métaphore de l’état d’urgence et de dictature dans le Maroc de Hassan II : les panneaux et enseignes peuvent désormais être compris comme porteurs d’un ironique double discours antiphrastique, telle la « Pharmacie de la liberté » ou le « Bar Tout va Bien » dont l’enseigne est surmontée du portrait du roi. Les références cinématographiques, les effets visuels et de montage, semblent dès lors mettre tout en œuvre pour plonger (sans le dire ouvertement, sous peine de censure) le spectateur dans l’ambiance visuelle et vécue d’un autoritarisme post-colonial insidieux et oppressant : les plans en plongée ou contre-plongée sur les immeubles semblent abriter des regards-espions, échos aux regards inquisiteurs ou soupçonneux que nous jettent les passants.

Conclusion :

Qualifier 6 et 12 d’ultime film étudiant n’est pas seulement une boutade. Quasi-premier film et premier chef d’œuvre, il est en effet riche d’un chapelet de références et modèles admirés par le trio de réalisateurs à l’Idhec, au Maroc, ou découverts dans les salles parisiennes. Méta-film, film super-cinématographique, il relève tout particulièrement le défi du genre documentaire classique de la « symphonie urbaine ». En revenant à ce genre fondateur du genre documentaire et de l’art du montage des années 1920, le trio se propose à son tour de « fonder » le cinéma marocain, de le mettre au niveau des avant-gardes mondiales, et lui proposent plusieurs voies pour aiguiser le « nouveau regard » cinématographique marocain et « affronter la réalité » marocaine « sans entraves » : celle du cinéma idéologique, du film à thèse dont le message est colporté par des sortes de charades visuelles ; celle d’un cinéma de poésie, qui soit attentif à saisir les émotions, les recoins, les secrets, les incongruités de la réalité, dans sa poésie la plus fragile et la plus vivante ; celle enfin d’un cinéma subtilement politique et engagé, qui rende l’esprit d’un temps, sans offrir trop de prises à la censure. Ultime film étudiant, premier chef d’œuvre, 6 et 12 est donc aussi un film programmatique, à voir et à revoir : une école du regard, un répertoire de formes et modes cinématographiques possibles en contexte post-colonial et autoritaire.

Articles associés :

Episode 1 : Les tribulations d’un ultime film d’école.

Episode 2 : 6 et 12, « la » symphonie urbaine du Maroc indépendant.