Mohamed Afifi est admis à l’IDHEC juste avant l’Indépendance. Il en revient pour être brièvement directeur-adjoint du Centre Cinématographique Marocain (CCM). À cette position, il aura un rôle déterminant dans la destinée de deux futurs grands maîtres du cinéma marocain, Ahmed Bouanani et Mohamed Abderrahmane Tazi, puisque c’est lui qui les sélectionne pour les envoyer étudier le cinéma à Paris. Il sera ensuite directeur du Théâtre Municipal de Casablanca et distributeur. Mohamed Afifi a surtout marqué l’histoire de la naissance du cinéma marocain avec deux remarquables courts métrages, que Bouanani considère comme « les deux jalons uniques d’une brève école documentariste » marocaine. Mais ces réalisations se sont aussi faites dans la souffrance. Dans cet article, on essaye de retracer les difficultés et le parcours de ce pionnier essentiel du cinéma marocain, à partir des archives d’Ahmed Bouanani et des archives de l’IDHEC (déposées aux Archives Nationales de Pierrefitte sur Seine).

Diplômé de cinéma à Paris, malgré entraves et embuches

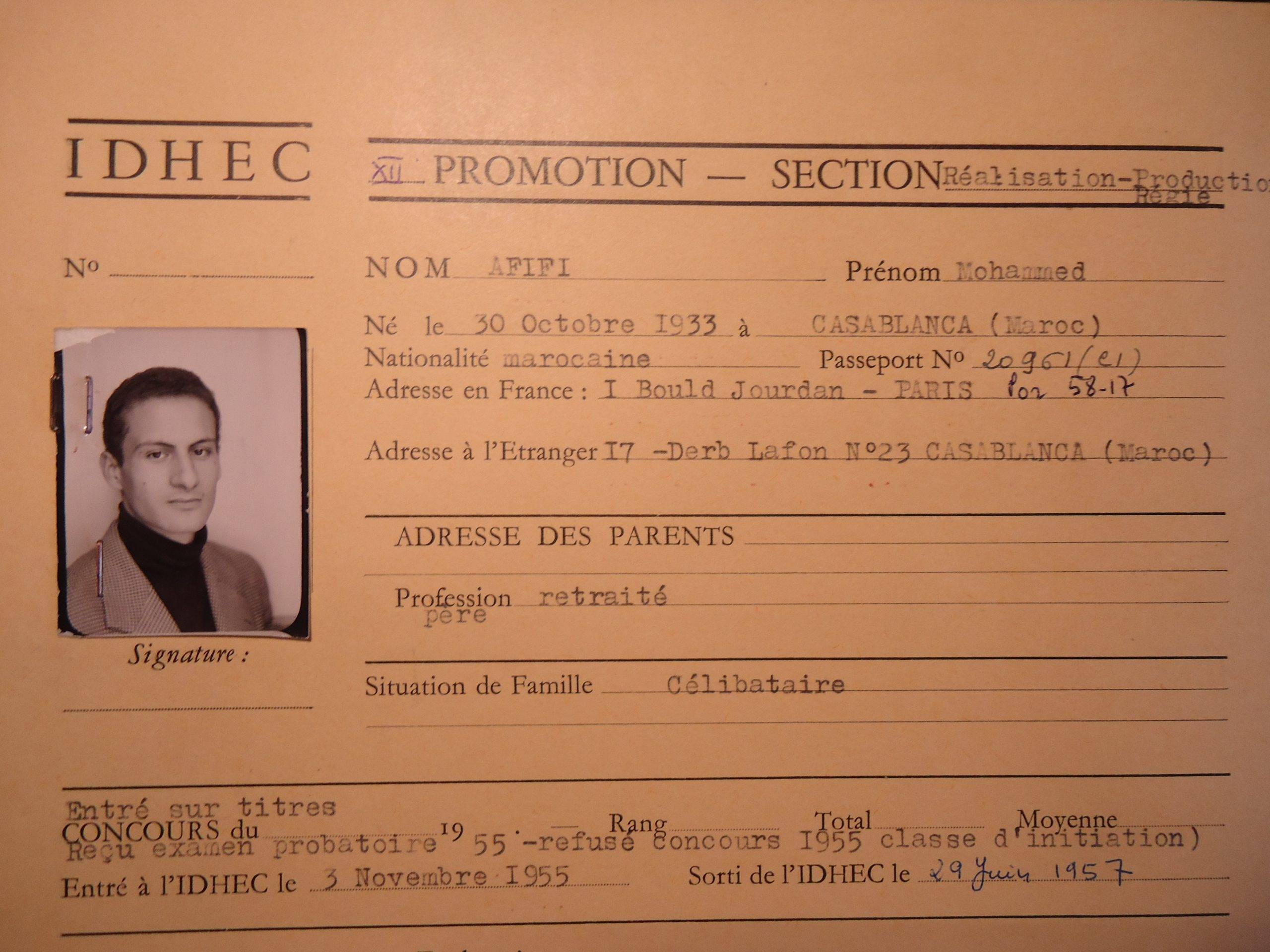

Mohamed Afifi est né le 30 octobre 1933, il grandit au Derb Lafon à Casablanca. On sait peu de choses sur son enfance et ses années lycée sous le Protectorat, en revanche, il a le désir d’être cinéaste. Pourtant, ceux qu’on appelle alors les « indigènes » n’ont pas vraiment accès à la caméra, il n’y a eu avant lui que deux autres Marocains ayant étudié à l’Institut des Hautes Études Cinématographiques de Paris (IDHEC), Ahmed Belhachmi et Larbi Bennani, et il n’y a pour le moment aucun technicien marocain employé par le Centre Cinématographique Marocain. Malgré ces obstacles, et alors qu’il n’a aucun diplôme (ni Baccalauréat ni BEPC !), il arrive à Paris avant même l’Indépendance, pour suivre une préparation au concours de l’IDHEC délivrée par une certaine Mlle Dagan, en 1953 ou 1954.

Comme il n’a aucun diplôme, il est d’abord tenu de passer, début juin 1955, un « examen probatoire », qui, s’il le réussit, constitue l’équivalent du diplôme qui lui manque pour pouvoir passer le véritable concours d’entrée dans la prestigieuse école de cinéma parisienne. Classé 2e de l’examen probatoire, Afifi est jugé par ses examinateurs « intelligent, s’exprimant bien » à l’oral, « mieux qu’à l’écrit » et est autorisé à passer le véritable concours d’entrée, auquel il échoue. Il est cependant admis « sur titres », ce régime qui permet aux étudiants étrangers issus des colonies de bénéficier d’une admission privilégiée à l’IDHEC, sans avoir besoin de réussir le très sélectif concours écrit. Cela dit, Afifi continue de payer son absence de diplôme : il est admis, certes, mais, fait rarissime, il n’est d’abord accepté que pour 6 mois – le temps de vérifier qu’il a le niveau. Le 25 juillet 1955, il obtient cependant une bourse du CCM et de l’Instruction publique : « plus rien ne s’oppose à mon admission à l’IDHEC », écrit-il alors au directeur de l’IDHEC, qui obtempère.

En première année, malgré sa bourse et son hébergement à la Cité Université du Boulevard Jourdan, les difficultés continuent. La bourse ne l’empêche pas d’avoir quelques difficultés à payer ses frais de scolarité chaque trimestre. Mohamed Afifi est aussi très souvent absent : pour ces deux manquements réguliers, il reçoit des blâmes et passe beaucoup de temps dans le bureau du directeur à se justifier. Ce n’est pourtant pas mauvaise volonté de sa part : il souffre de maladies de peau à répétition, qui l’amènent à être régulièrement hospitalisé. Ces maladies témoignent-elles de l’hygiène douteuse de la Cité Universitaire et de la mauvaise alimentation des étudiants des années 1950 ? Mais la Maison du Maroc était alors flambant neuve… Cela reste à élucider.

Ces absences le fragilisent : Afifi obtient des résultats très faibles à la première session de ses examens de première année. Pendant l’été, il a une altercation avec le directeur du CCM, lui reprochant semble-t-il la faiblesse de sa bourse alors qu’il doit assumer des frais médicaux importants (le directeur de l’IDHEC observe régulièrement à ses interlocuteurs que les étudiants ne comprennent pas bien le fonctionnement de la mutuelle des étudiants). Quoi qu’il en soit, la situation s’améliore en cours d’été, et le CCM et l’IDHEC gardent à l’égard de Afifi une grande bienveillance, d’autant plus qu’il rattrape brillamment ses examens en septembre :

« Monsieur Mohammed Afifi, dont les connaissances de base restent marquées de certaines lacunes, est un étudiant sérieux et doué de qualités de réflexion certaines. Il a été irrégulier pendant le 1e semestre, pour des raisons de santé. J’estime qu’il doit être encouragé et aidé. » écrit ainsi Rémi Tessonneau au début de l’été 1956, à l’attention du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts et du secrétaire d’État à l’information de l’Empire chérifien.

Questions autour du cinéma national

Même s’il commence ses études de cinéma avant l’Indépendance, Mohamed Afifi n’en réfléchit pas moins à ce que pourrait être le nouveau cinéma marocain, et aux défis que doit relever tout jeune cinéma national. Ainsi, dans une dissertation « d’imagination dramatique » en octobre 1955, où il lui était demandé d’imaginer les aventures d’un couple de jeunes gens modernes en motocyclette, il ne se contente pas d’imaginer, comme la plupart des étrangers dans ce genre d’exercices, des intrigues impliquant des François et des Michèle. Au contraire, il imagine un jeune couple de fiancés marocains, voyageant sur une motocyclette, sur une longue route toute droite traversant une campagne aride. Elle est drapée dans son haïk blanc, et lui porte un costume européen, cheveux bouclés au vent. Le dialogue est très pompeux, le ressort dramatique assez maladroit (une histoire confuse de trafic de Haschich, une tentative d’adaptation des histoires de trafic de « cam » et de rivalités de bandes de Touchez pas au grisbi, sorti en 1954). La scène d’ouverture n’en témoigne pas moins d’une capacité à se représenter visuellement un plan de cinéma capable de filmer un pan de vie quotidienne marocaine.

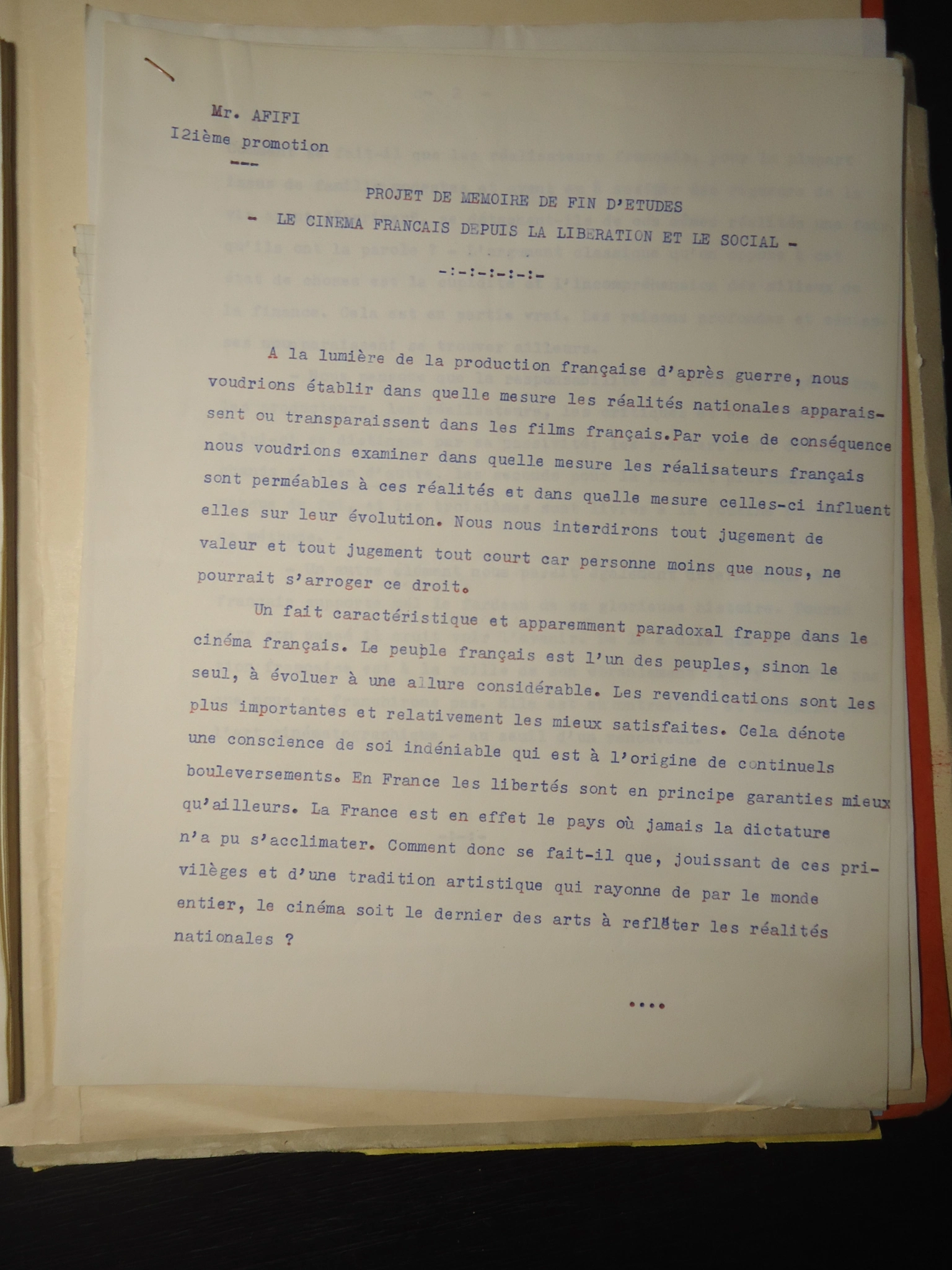

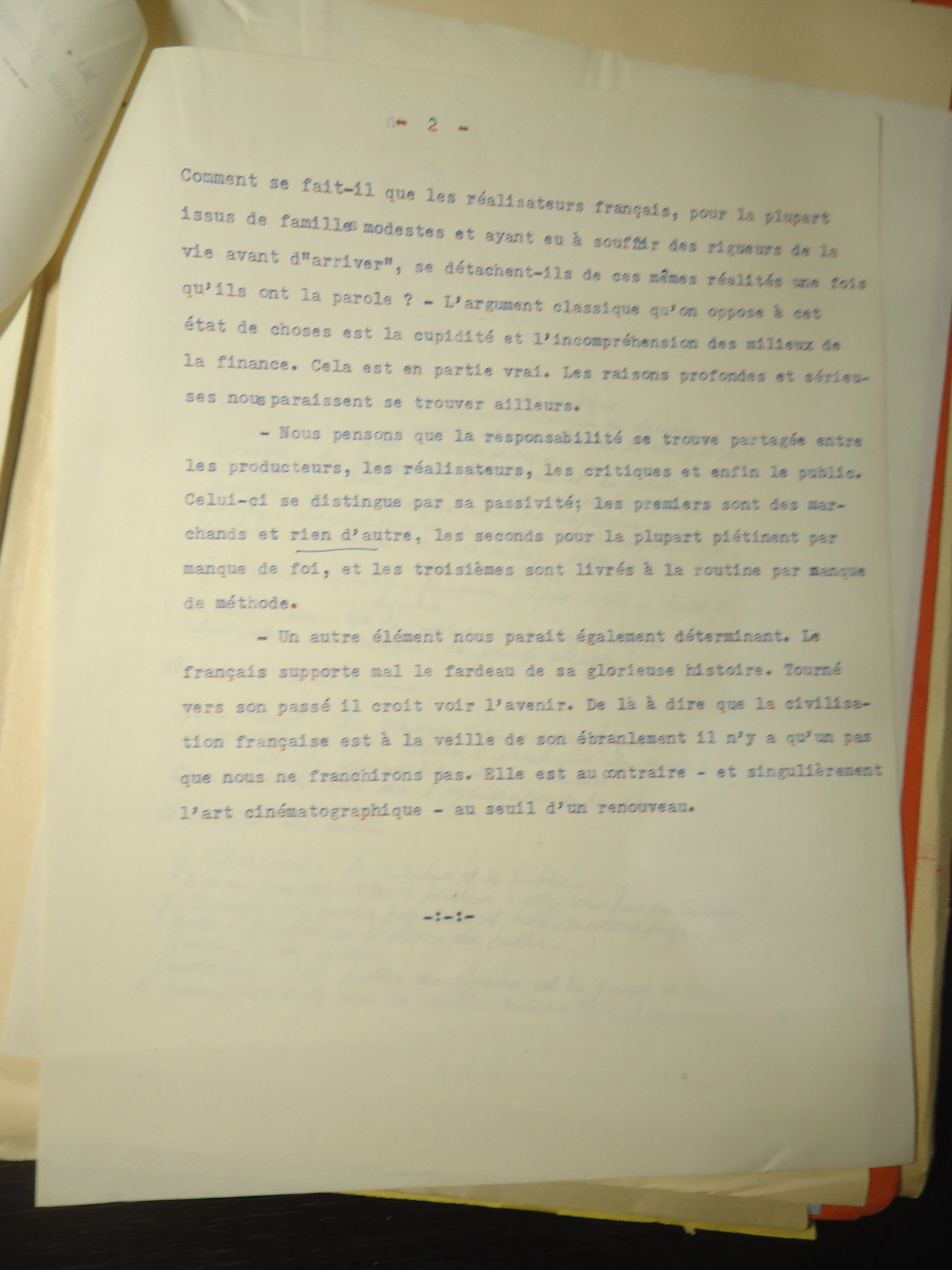

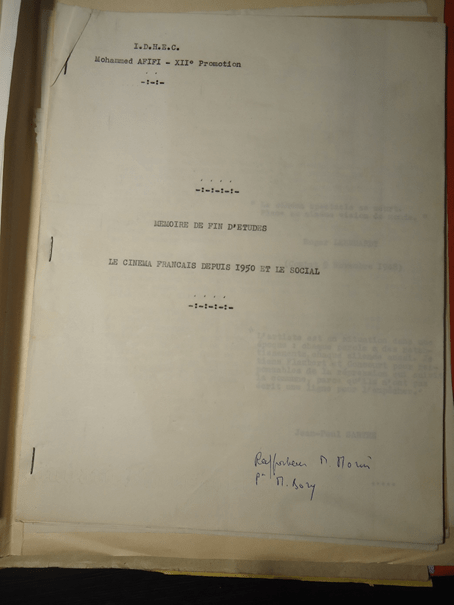

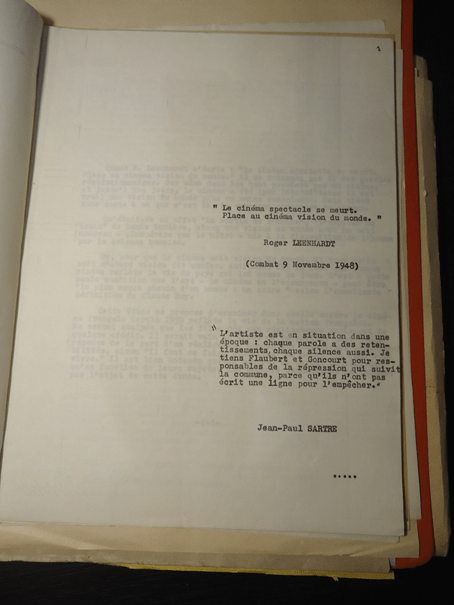

La comparaison avec Touchez pas au grisbi n’est pas gratuite : outre un film de fin d’étude appelé « Fleur d’artifice » et dont nous savons peu de choses, Mohamed Afifi rend un mémoire de fin d’étude consacré au cinéma français de ces années-là (Renoir, Carné, Clément, Cayatte, Clair, Christian-Jaque, Autant-Lara, Clouzot, Becker et Allégret). Il s’intitule « Le cinéma français depuis 1950 et le social » et son rapporteur n’en est rien moins que le célèbre sociologue Edgar Morin. Dans un courrier du 13 décembre 1956, Afifi explique à Rémi Tessonneau qu’il s’agit d’une part avec ce mémoire de tester sa compréhension d’un pays où il vit depuis quatre ans :

« Si mon sujet peut se résumer ainsi : où en est le cinéma français, j’aurais déterminé cela si après mon étude je pourrais établir où j’en suis moi-même. Au second degré, ce sujet est pour moi un test de lucidité et de conscience d’un monde au sein duquel je vis depuis quatre ans. »

Il s’agit d’autre part de comprendre pourquoi, dans un des pays les plus avancés politiquement du monde, le cinéma ne fait nullement l’effort de refléter « les réalités nationales » :

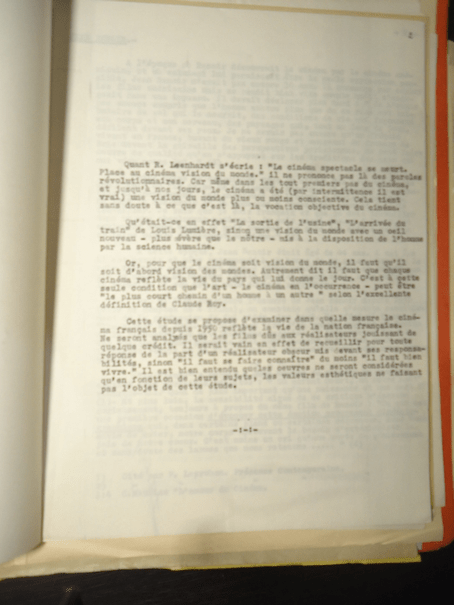

« A la lumière de la production française d’après-guerre, nous voudrions établir dans quelle mesure les réalités nationales apparaissent ou transparaissent dans les films français. […] Un fait caractéristique et apparemment paradoxal frappe dans le cinéma français. Le peuple français est l’un des peuples, sinon le seul, à évoluer à une allure considérable. Les revendications sont les plus importantes et relativement les mieux satisfaites. Cela dénote une conscience de soi indéniable qui est à l’origine de continuels bouleversements. En France, les libertés sont en principe garanties mieux qu’ailleurs. La France est en effet le pays où jamais la dictature n’a pu s’acclimater. Comment donc se fait-il que, jouissant de ces privilèges et d’une tradition artistique qui rayonne de par le monde entier, le cinéma soit le dernier des arts à refléter les réalités nationales ? Comment se fait-il que les réalisateurs français, pour la plupart issus de familles modestes et ayant eu à souffrir des rigueurs de la vie avant d’ arriver, se détachent-ils de ces mêmes réalités une fois qu’ils ont la parole ? […] Nous pensons que la responsabilité se trouve partagée entre les producteurs, les réalisateurs, les critiques et enfin le public. […] Un autre élément nous parait également déterminant. Le français supporte mal le fardeau de sa glorieuse histoire. Tourné vers son passé il croit voir l’avenir. De là à dire que la civilisation française est à la veille de son ébranlement il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas. Elle est au contraire – et singulièrement l’art cinématographique – au seuil d’un renouveau. » ! »

Au-delà de cette affirmation finale assez troublante, à un ou deux ans de la Nouvelle Vague, c’est l’expression « réalités nationales » qui nous intéresse, car elle nous semble refléter le questionnement du futur cinéaste d’un pays à l’aube de son indépendance : comment le cinéma peut-il refléter « la vie du pays » ?

« Or pour que le cinéma soit vision du monde, il faut qu’il soit d’abord vision des mondes. Autrement dit, il faut que chaque cinéma reflète la vie du pays qui lui donne le jour. C’est à cette condition que l’art – le cinéma en l’occurrence – peut être « le plus court chemin d’un homme à un autre. » selon l’excellente définition de Claude Roy », écrit-il en effet en introduction de cette étude.

Face à l’adversité, la réalisation de “De chair et d’acier” (1959)

À son retour en 1957, Mohamed Afifi semble affronter des difficultés au CCM ou au sein des Actualités Marocaines. Mais ces difficultés, on ne peut que les déduire en creux d’échanges de lettres étonnamment intenses, fraternels, compatissants et affectueux, avec le directeur de l’IDHEC, échanges dont les archives ne gardent trop souvent que les réponses de Rémi Tessonneau. Ainsi, le 11 février 1959, Rémi Tessonneau, administrateur général de l’IDHEC, lui écrit de chez lui une fort longue lettre, alors que, souffrant, il garde le lit :

« Votre drame, que vous exprimez fort bien, est certes angoissant : j’en conçois la gravité. Mais d’abord, je vous dirai que cette impression que vous ressentez, chacun l’éprouve à un certain degré […] au moment où il atteint l’âge d’homme. On voudrait bâtir neuf et solide et le poids de la routine et de l’incompréhension environnantes accable et irrite. Tout ce qu’il y a d’illogique, d’inégal, de gaspillé, de contradictoire dans l’organisation sociale saute aux yeux. On voudrait supprimer la durée, […] pour une efficacité qu’on voudrait constater sur le champ, la volonté de puissance disons de création, qu’on a longtemps cultivée en soi. Et on ne se console pas de constater que la réalité n’est pas à la mesure de son imagination et de son enthousiasme. Or, au surplus, vous êtes Marocain, vivant au Maroc après avoir vécu à Paris. Et voici que cette crise de personnalité vous la subissez dans un monde lui aussi en plein accès de maturité […].

À mon avis, […] la philosophie doit céder le pas à l’action ; et vous l’avez compris puisque vous projetez de créer une société privée de production de films. Vous me consultez sur ce projet et je suis assez embarrassé pour vous répondre. […] De toute manière, vous n’échapperez pas au contrôle du CCM. Je conçois fort bien que vous vous sentiez limité par les contraintes administratives. Mais ne serait-il pas possible de concevoir et de réaliser l’affaire en 3 phases :

1ère phase : réaliser au CCM et dans le cadre de ses activités, 2 courts métrages de 20 minutes chacun au maximum, pas compliqués, pas prétentieux, l’un qui serait un documentaire, l’autre un film avec acteurs. Les concevoir comme agréables à distribuer et les réussir de manière indiscutable n’ayant pas visé trop haut.

2ème phase : A partir du prestige de ces résultats, qui ne vous auraient rien coûté, tenter de produite dans des conditions d’entrepreneur pour le compte du CCM, quelques autres courts métrages : donc faire alors une petite société de production travaillant sur idées officielles.

3ème phase : En décrochant ou non de la précédente formule, tenter de voler de vos propres ailes. »

« Votre drame, que vous exprimez fort bien, est certes angoissant : j’en conçois la gravité. Mais d’abord, je vous dirai que cette impression que vous ressentez, chacun l’éprouve à un certain degré […] au moment où il atteint l’âge d’homme. On voudrait bâtir neuf et solide et le poids de la routine et de l’incompréhension environnantes accable et irrite. Tout ce qu’il y a d’illogique, d’inégal, de gaspillé, de contradictoire dans l’organisation sociale saute aux yeux. On voudrait supprimer la durée, […] pour une efficacité qu’on voudrait constater sur le champ, la volonté de puissance disons de création, qu’on a longtemps cultivée en soi. Et on ne se console pas de constater que la réalité n’est pas à la mesure de son imagination et de son enthousiasme. Or, au surplus, vous êtes Marocain, vivant au Maroc après avoir vécu à Paris. Et voici que cette crise de personnalité vous la subissez dans un monde lui aussi en plein accès de maturité […].

À mon avis, […] la philosophie doit céder le pas à l’action ; et vous l’avez compris puisque vous projetez de créer une société privée de production de films. Vous me consultez sur ce projet et je suis assez embarrassé pour vous répondre. […] De toute manière, vous n’échapperez pas au contrôle du CCM. Je conçois fort bien que vous vous sentiez limité par les contraintes administratives. Mais ne serait-il pas possible de concevoir et de réaliser l’affaire en 3 phases :

1ère phase : réaliser au CCM et dans le cadre de ses activités, 2 courts métrages de 20 minutes chacun au maximum, pas compliqués, pas prétentieux, l’un qui serait un documentaire, l’autre un film avec acteurs. Les concevoir comme agréables à distribuer et les réussir de manière indiscutable n’ayant pas visé trop haut.

2ème phase : A partir du prestige de ces résultats, qui ne vous auraient rien coûté, tenter de produite dans des conditions d’entrepreneur pour le compte du CCM, quelques autres courts métrages : donc faire alors une petite société de production travaillant sur idées officielles.

3ème phase : En décrochant ou non de la précédente formule, tenter de voler de vos propres ailes. »

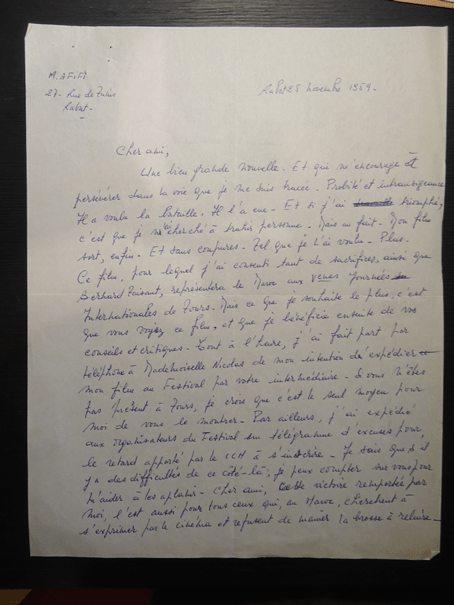

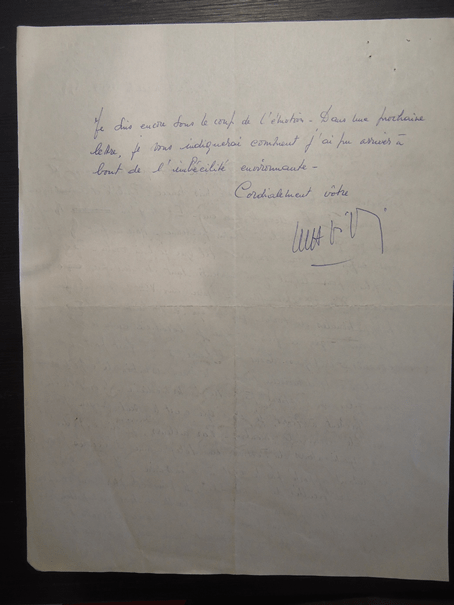

Afifi ne suit pas vraiment ces conseils, à part peut-être quand il tournera l’année suivante Le voyage en Orient de Mohammed V. Malgré tout, et même si manque la lettre de Afifi auquel Tessonneau répond, ce document n’en reste pas moins passionnant. De toute évidence, Afifi, qui rêve déjà à son magnifique portrait du port de Casablanca, De chair et d’acier, souffre de son impuissance à réaliser et travailler librement au CCM. Il souffre de l’adversité, du contrôle et de la censure de cette institution – et en particulier d’une personnalité dirigeante de cette institution, laissée anonyme par des archives lacunaires. La suite manuscrite que Mohamed Afifi donne à cet échange le 25 novembre 1959 en témoigne cependant sans ambiguïté :

« Chers ami. Une bien grande nouvelle ! Et qui m’encourage à persévérer dans la voie que je me suis tracée. Probité et intransigeance. Il a voulu la bataille ! Il l’a eue. Et si j’ai travaillé triomphé, c’est que je n’ai cherché à trahir personne. Mais au fait. Mon film sort, enfin. Et sans coupures. Tel que je l’ai voulu. Plus. Ce film, pour lequel j’ai consenti tant de sacrifices, ainsi que Bernard Taisant, représentera le Maroc aux Vèmes Journées Internationales de Tours. Mais ce que je souhaite le plus, c’est que vous le voyiez, ce film, et que je bénéficie ensuite de vos conseils et critiques. […] Cher ami, cette victoire remportée par moi, l’est aussi pour tous ceux qui, au Maroc, cherchent à s’exprimer par le cinéma et refusent de manier la brosse à reluire. Je suis encore sous le coup de l’émotion. Dans une prochaine lettre, je vous indiquerai comment j’ai pu arriver à bout de l’imbécilité environnante.

Cordialement vôtre, Mohammed Afifi. »

C’est bien du court métrage De chair et d’acier qu’il s’agit ! Malheureusement, la lettre complémentaire promise, explicitant comment il est venu à bout de la propagande et des courbettes imposées, et comment il a échappé aux griffes de la censure, il ne l’enverra jamais, ou bien son interlocuteur l’a gardée dans ses archives personnelles. Mais l’émotion vraie et sincère qui sourd de ces quelques lignes témoigne comme rarement de la souffrance, de la frustration mais aussi de la fierté, d’un cinéaste post-colonial, entravé par un régime déjà contraignant et autoritaire (avant même l’arrivée au pouvoir de Hassan II).

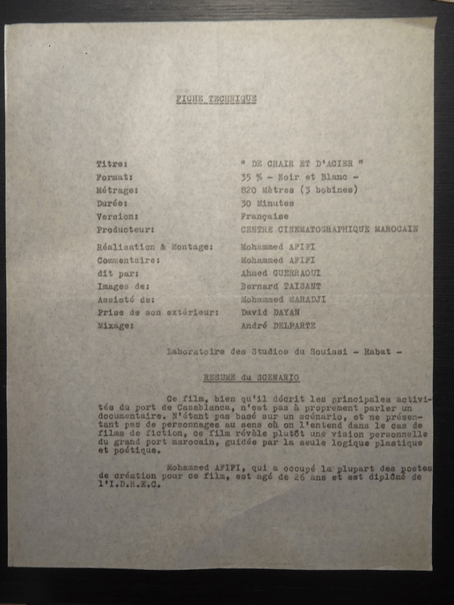

De chair et d’acier est un objet atypique, qui, avec son deuxième court-métrage Retour en Agadir (1967) inspirera beaucoup Ahmed Bouanani. Voici comment Afifi le décrit lui-même, dans la fiche technique qu’il envoie à l’IDHEC :

« Ce film, bien qu’il décrit [sic.] les principales activités du port de Casablanca, n’est pas à proprement parler un documentaire. N’étant pas basé sur un scénario, et ne présentant pas de personnages au sens où on l’entend dans le cas de films de fiction, ce film révèle plutôt une vision personnelle du grand port marocain, guidée par la seule logique plastique et poétique. »

Une note anonyme datée de début 1960 (peut-être l’avis de Rémi Tessonneau sur le film, ou du sélectionneur du film au Festival de Tours ?) confirme le caractère très personnel du film, même si le commentateur n’est de toute évidence pas à l’aise avec une telle innovation et une telle hybridité, entre film d’information et poésie visuelle :

« Le rythme général du film est volontairement lent comme pour provoquer ou faciliter une rêverie. Il s’ensuit une monotonie certaine, provoquée non seulement par la lenteur du rythme, mais aussi par des reprises intentionnelles d’images analogues. Cette conception un peu flottante, ne semble pas s’imposer, car on ne se trouve tout à fait ni devant un film poétique, ni devant un film documentaire.

Certes, l’auteur a déclaré qu’il n’a pas voulu faire un reportage proprement dit, mais que le fond documentaire est un prétexte à la poésie. Ce parti pris, fort légitime, est évident.

[…] En définitive, le film est d’inspiration impressionniste, dans la plupart des éléments qui le composent. Il est très intéressant, il n’est pas très convaincant.

Il semble que l’auteur devrait cultiver ce genre, qui est le sien, en s’appliquant à traiter des thèmes d’une autre sorte, où le résultat obtenu soit moins complexe, moins « mêlé ». »

De chair et d’acier n’en est pas moins remarqué : qualifié par Bouanani (dans La Septième Porte) de « premier court métrage de valeur » de la « filmographie nationale », il « représentera » aussi « la production marocaine » dans l’Histoire du cinéma mondial du grand historien du cinéma Georges Sadoul, histoire où il est également, selon Bouanani, « le seul documentaire ». Le film suivant de Afifi, Retour en Agadir (1967) recevra même le Tanit de bronze aux Journées Cinématographiques de Carthage 1968 ! La suite de sa carrière n’en est cependant pas moins douloureuse et semée d’embuches, comme le raconte Ahmed Bouanani dans un superbe chapitre de son histoire du cinéma, La Septième Porte :

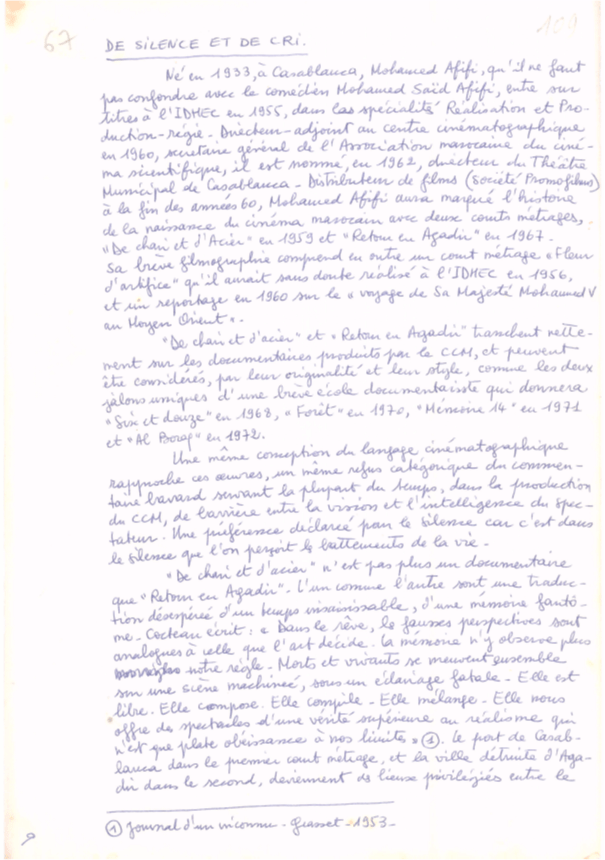

DE SILENCE ET DE CRI (La Septième Porte, 1987 – publiée à titre posthume par Kulte éditions en 2020)

Né en 1933, à Casablanca, Mohamed Afifi, qu’il ne faut pas confondre avec le comédien Mohamed Saïd Afifi, entre sur titre à l’IDHEC en 1955, dans les spécialités Réalisation et Production-régie. Directeur-adjoint au Centre Cinématographique en 1960, secrétaire général de l’Association marocaine du cinéma scientifique, il est nommé en 1962, directeur du Théâtre Municipal de Casablanca. Distributeur de films (société Promofilms) à la fin des années 60, Mohamed Afifi aura marqué l’histoire de la naissance du cinéma marocain avec deux courts métrages, « De chair et d’Acier » en 1959 et « Retour en Agadir » en 1967. Sa brève filmographie comprend en outre un court métrage « Fleur d’artifice » qu’il aurait sans doute réalisé à l’IDHEC en 1956, et un reportage en 1960 sur le « voyage de Sa Majesté Mohamed V au Moyen Orient. »

« De chair et d’acier » et « Retour en Agadir » tranchent nettement sur les documentaires produits par le CCM, et peuvent être considérés par leur originalité et leur style, comme les deux jalons uniques d’une brève école documentariste qui donnera « Six et douze » en 1968, « Forêt » en 1970, « Mémoire 14 » en 1971 et « Al Boraq » en 1972.

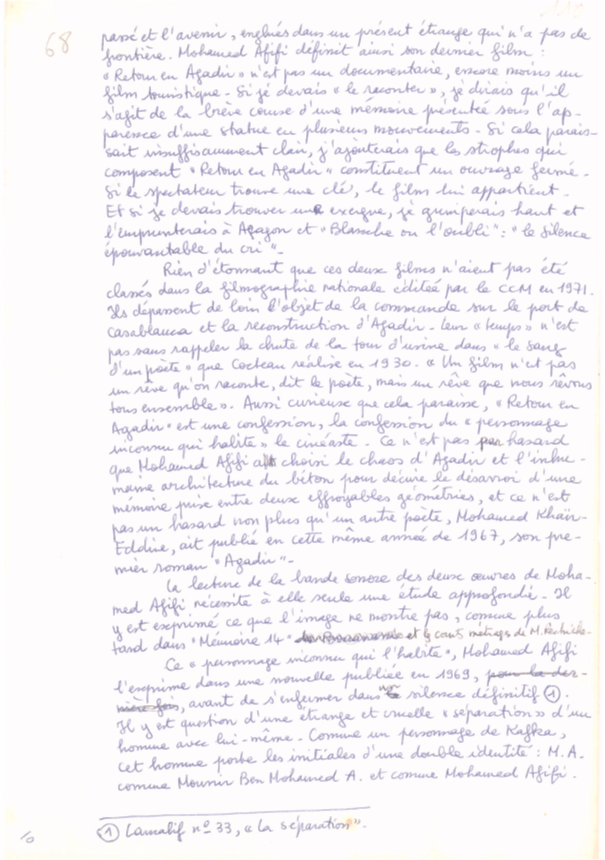

« De chair et d’acier » n’est pas plus un documentaire que « Retour en Agadir ». L’un comme l’autre sont une traduction désespérée d’un temps insaisissable, d’une mémoire fantôme. Cocteau écrit : « Dans le rêve, les fausses perspectives sont analogues à celle que l’art décide. La mémoire n’y observe plus notre règle. Morts et vivants se meuvent ensemble sur une scène machinée, sous un éclairage fatal. Elle est libre. Elle compose. Elle compile. Elle mélange. Elle nous offre des spectacles d’une vérité supérieure au réalisme qui n’est que plate obéissance à nos limites »[1]. Le port de Casablanca dans le premier court métrage, et la ville détruire d’Agadir dans le second, deviennent des lieux privilégiés entre le passé et l’avenir, englués dans un présent étrange qui n’a pas de frontière. Mohamed Afifi définit ainsi son dernier film : « Retour en Agadir » n’est pas un documentaire, encore moins un film touristique. Si je devais « le raconter », je dirais qu’il s’agit de la brève course d’une mémoire présentée sous l’apparence d’une statue en plusieurs mouvements. Si cela paraissait insuffisamment clair, j’ajouterais que les strophes qui composent « Retour en Agadir » constituent un ouvrage fermé. Si le spectateur trouve une clé, le film lui appartient. Et si je devais trouver une exergue, je grimperais haut et l’emprunterais à Aragon et « Blanche ou l’oubli » : « Le silence épouvantable du cri. »

Rien d’étonnant que ces deux films n’aient pas été classés dans la filmographie nationale éditée par le CCM en 1971. Ils dépassent de loin l’objet de la commande sur le port de Casablanca et la reconstruction d’Agadir. Leur « temps » n’est pas sans rappeler la chute de la tour d’usine dans « Le sang d’un poète » que Cocteau réalise en 1930. « Un film n’est pas un rêve qu’on raconte, dit le poète, mais un rêve que nous rêvons tous ensemble ». Aussi curieux que cela paraisse, « Retour en Agadir » est une confession, la confession du « personnage inconnu qui habite » le cinéaste. Ce n’est pas par hasard que Mohamed Afifi a choisi le chaos d’Agadir et l’inhumaine architecture du béton pour décrire le désarroi d’une mémoire prise entre deux effroyables géométries, et ce n’est pas un hasard non plus qu’un autre poète, Mohamed Khaïr-Eddine, ait publié en cette même année 1967, son premier roman « Agadir. »

La lecture de la bande sonore des deux œuvres de Mohamed Afifi nécessite à elle seule une étude approfondie. Il y est exprimé ce que l’image ne montre pas, comme plus tard dans « Mémoire 14 » de Bouanani et les courts métrages de M. Rechiche.

Ce « personnage inconnu qui l’habite », Mohamed Afifi l’exprime dans une nouvelle publiée en 1969, pour la dernière fois, avant de s’enfermer dans un silence définitif[2]. Il y est question d’une étrange et cruelle « séparation » d’un homme avec lui-même. Comme un personnage de Kafka, cet homme porte les initiales d’une double identité : M.A. comme Mounir Ben Mohamed A. et comme Mohamed Afifi. Ne pouvant supporter sa propre image dans le miroir et afin d’échapper à son double qui le poursuit chaque fois dans ses rêves, M.A. se suicide, puis « il regrette son geste et décide de trouver un moyen moins désagréable pour se séparer de lui-même. » A l’instant même, la radio annonce sa mort. La séparation est alors officiellement commencée, et M.A. écrit une dernière lettre à son chef de service de l’Etat Civil pour lui annoncer qu’il doit se rendre lui-même et seul à son enterrement avant de reprendre son service. « Connaissant la cruauté des gens, je sais qu’ils sont capables de se mettre à plusieurs, et même en cortège pour me pousser au cimetière. »

Dans un ultime post-scriptum, Mohamed Afifi écrit : « Mounir A., séparé de lui-même le lundi 30 octobre 1933, à 7 heures 31 minutes ». Date de naissance et date de « mort » du seul cinéaste-poète des premières heures de la cinématographie nationale. »

Quand Bouanani écrit ces lignes, évidemment, il voit dans Afifi, à la fois : l’homme qui lui a permis d’étudier à l’IDHEC (il le raconte dans un entretien inédit avec Ali Essafi) ; l’artiste-précurseur qui lui a révélé (avec d’autres) la possibilité d’expérimenter avec le documentaire, d’imaginer des formes de poésie documentaire et de filmer la mémoire marocaine et l’épaisseur des temps (lui inspirant 6 et 12 et Mémoire 14) ; mais il reconnaît aussi en lui un artiste à son image – souffrant et incompris, empêché.

Pour voir Retour à Agadir, c’est ici :

Sources : Archives Bouanani ; La Septième Porte © Kulte éditions ; Archives nationales (fonds 20090163-20, 20090163-21 et 20090163-131).