Ahmed Belhachmi est le premier Marocain à étudier à l’IDHEC, alors que le Maroc est encore un protectorat. À la fin de ses études, il enseigne l’anglais, dirige le CCM, et mène ensuite une belle carrière internationale. Mais il a aussi écrit des scénarios, des pièces de théâtre, collaboré avec les plus grands artistes marocains et européens de l’époque (Gabci, Mohamed Saïd Afifi, Ahmed Bouanani, Pier Paolo Pasolini), mais il ne réalisera finalement jamais les films dont il rêvait. Les Archives Bouanani et son dossier étudiant de l’IDHEC, retrouvé aux Archives nationales, fournissent un aperçu de l’une de ces nombreuses carrières de cinéaste manquées qui émaillent l’histoire du cinéma marocain.

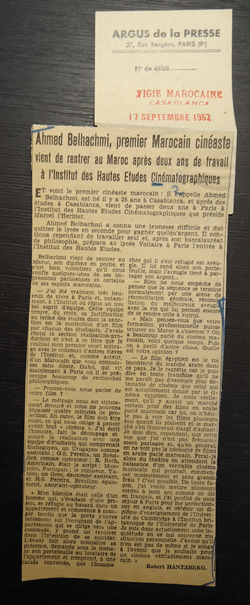

Le 17 septembre 1952, alors que le Maroc est encore sous protectorat français, et qu’aucun Marocain ne s’est encore emparé – légalement du moins – d’une caméra sur le territoire marocain, La Vigie Marocaine titre « Ahmed Belhachmi, premier Marocain cinéaste, vient de rentrer au Maroc après deux ans de travail à l’Institut des Hautes études cinématographiques » :

« Et voici le premier cinéaste marocain : il s’appelle Ahmed Belhachmi, est né il y a 25 ans à Casablanca, et après des études à Casablanca vient de passer 2 ans à Paris à l’Institut des Hautes Etudes Cinématographiques que préside Marcel Lherbier. »

L’article raconte ensuite les difficultés d’un jeune homme orphelin de père, son entrée au lycée Voltaire à Paris pour préparer le concours d’entrée de l’IDHEC, puis l’entrée à l’IDHEC. Interviewé par Robert Hantzberg, Belhachmi évoque le « très bel esprit d’équipe » à l’IDHEC, avant de détailler les conditions de réalisation de son dernier film étudiant, « Les deux prisonniers » (4’, muet, 1951), l’histoire d’un évadé qui, venu se réfugier dans un appartement, surprend un aveugle au bord du suicide, avec qui, après avoir tenté de le piller, il fraternise. L’équipe de réalisation est multinationale, composée d’étudiants uruguyen, brésiliens, portugais, américain ou grec. Comme acteur, et c’est suffisamment original pour être noté, Belhachmi choisit un Marocain qui vit alors à Paris : « Gabsi ». Comme l’explique Bouanani dans les annexes de la Septième Porte :

Si le film étudiant d’Ahmed Belhachmi était retrouvé, ce serait donc l’une des dernières images connues de Gabci, après celles de la Septième Porte (André Zwobada, 1947). Ci-dessous des images de la version arabe de ce film retrouvées dans les Archives Bouanani :

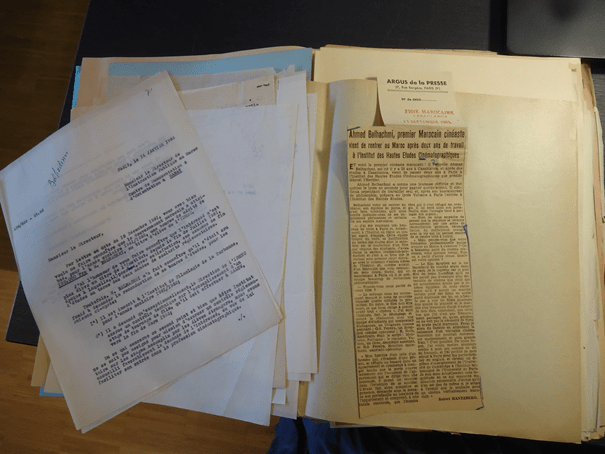

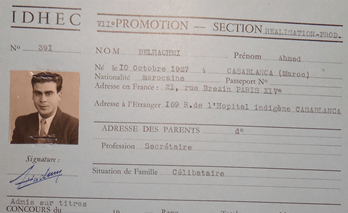

Belhachmi à l’IDHEC :

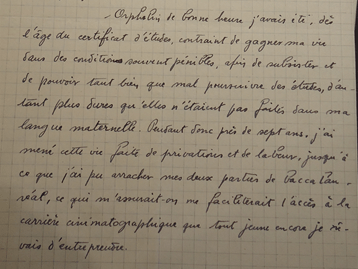

Dans un courrier du 2 décembre 1949, Belhachmi raconte au directeur de l’IDHEC comment il a réussi à se hisser jusqu’à l’IDHEC.

Issu d’une grande famille de propriétaires terriens casablancais, il raconte cependant que, orphelin à 12 ans, troisième garçon d’une fratrie de huit enfants, il aurait été contraint de gagner sa vie tout en faisant son lycée et passant ses deux bacs (en 1946 et 1948), puis de vendre son héritage pour pouvoir partir à Paris : « sept ans de privations et de labeur, jusqu’à arracher mes deux parties de baccalauréat », lui permettent d’entreprendre la « carrière cinématographique que tout jeune déjà je rêvais d’entreprendre ». Il entre finalement à l’IDHEC, découvrant par hasard qu’il peut bénéficier du tout récent régime de « l’admission sur titre », « tel qu’il était appliqué aux étrangers, dont je suis, juridiquement parlant » – formulation qui illustre à merveille l’ambiguïté du statut de colonisé. Ce régime permet aux étudiants étrangers issus des colonies et ex-colonies de bénéficier d’une admission privilégiée à l’IDHEC, sans passer par le très sélectif concours écrit.

Dans un courrier daté du 19 mars 1954, Belhachmi précise son état d’esprit lorsqu’il était à l’IDHEC – conscient du désavantage que représente sa nationalité, et l’absence d’une industrie cinématographique digne de ce nom au Maroc :

Des compétences qu’on a laissées « rouiller »

C’est pourtant ce qui est arrivé à Belhachmi : ses compétences, ses connaissances, son talent peut-être (c’était un brillant étudiant – il était fort rare qu’un Marocain décroche ses deux bacs avant l’Indépendance!) ont bel et bien “rouillé”. L’inertie du système colonial et post-colonial serait-elle en cause ? Ou son choix de « mariage de raison » entre passion et raison l’a-t-il trop fait pencher du côté de l’administration, de la diplomatie et de l’interprétariat, et renoncer à l’art ? Pour faire du cinéma au Maroc, il faut “un grain de folie”, rappelait Bouanani – et plus encore quand on est le premier cinéaste marocain diplômé, et qu’on est diplômé à l’époque coloniale. Quoi qu’il en soit, parallèlement à sa belle carrière administrative au cabinet royal (1955), à l’ambassade du Maroc aux États-Unis (1956), au Centre cinématographique marocain (éphémère directeur, premier Marocain à occuper ce poste à la suite d’Henri Menjaud, il poursuit une correspondance avec le directeur de l’IDHEC, avec lequel il échange désormais sur un pied d’égalité, 1958-1960), puis comme interprète du Négus d’Ethiopie, et enfin à l’UNESCO… Belhachmi laissera aussi derrière lui au moins 4 scénarios non tournés (déposés à la société des auteurs), quelques pièces de théâtre (dont une primée au Maroc, et certaines signées du pseudonyme Farid Faris), et tentera de réaliser un unique court-métrage, Le Violon (1959), disparu (sans doute détruit). D’après ses proches, il garde une certaine amertume de cette expérience cinématographique, dont il avait répugnance à parler – on sait qu’il n’est pas le seul dans ce cas…

Voici ce qu’en dit Bouanani dans La Septième Porte :

« Né en 1927 à Casablanca, Ahmed Belhachmi est le premier marocain à avoir suivi des études de cinéma à l’IDHEC, promotion de 1949. Attaché au Cabinet royal en 1955, il est nommé à la tête du CCM de 1958 à 1960. Auteur d’une pièce de théâtre « Le rempart de sable » traduite en plusieurs langues, il écrit le scénario de « Le violon » qu’il réalise en 1959. Ce court-métrage, le premier film en couleurs de la filmographie nationale, est une fiction avec le mime Mohamed Saïd Afifi, qui deviendra, avec Tayeb Seddiki, un des grands noms du théâtre marocain des années 60. Il demeurera malheureusement inachevé. Belhachmi quitte le Maroc et le cinéma pour travailler au sein de l’UNESCO. En 1967, lors d’un bref séjour, il essaye, en collaboration avec Ahmed Bouanani, de remonter « Le violon » ; il apprendra que le négatif du film déposé à LTC (Paris) a été détruit (sic). La même année, il est choisi par Pier Paolo Pasolini pour interpréter le rôle du roi Polybe dans ŒDIPE ROI dont le tournage se déroule dans la région d’Ouerzazat. »