L'histoire du cinéma au Maroc de Ahmed Bouanani et programme de documentaires marocains au festival "Punto de Vista" de Pampelune.

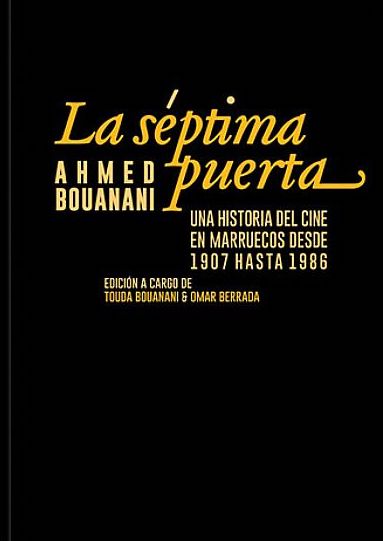

Manuel Asìn, directeur du Festival du film documentaire Punto de Vista de Pampelune (Espagne), a découvert et lu La Septième Porte, une histoire du cinéma au Maroc de 1907 à 1986 de Ahmed Bouanani, éditions Kulte, Rabat, Maroc en juillet 2021. Voici ce qu’il a écrit au directeur de cette publication (avec Touda Bouanani), Omar Berrada, le 11 août 2021 : “Félicitations pour cet extraordinaire travail d’édition, pour ce travail d’amour. Il s’agit d’un des meilleurs livres de cinéma que je connais, et en même temps, il est beaucoup plus qu’un livre de cinéma : c’est presque un roman comme vous écrivez dans le prologue.” De là est né un projet fou et mené en un temps record : l’édition espagnole de La Septième Porte, et l’élaboration d’un programme inédit de documentaires marocains, concocté par Ali Essafi et Omar Berrada.

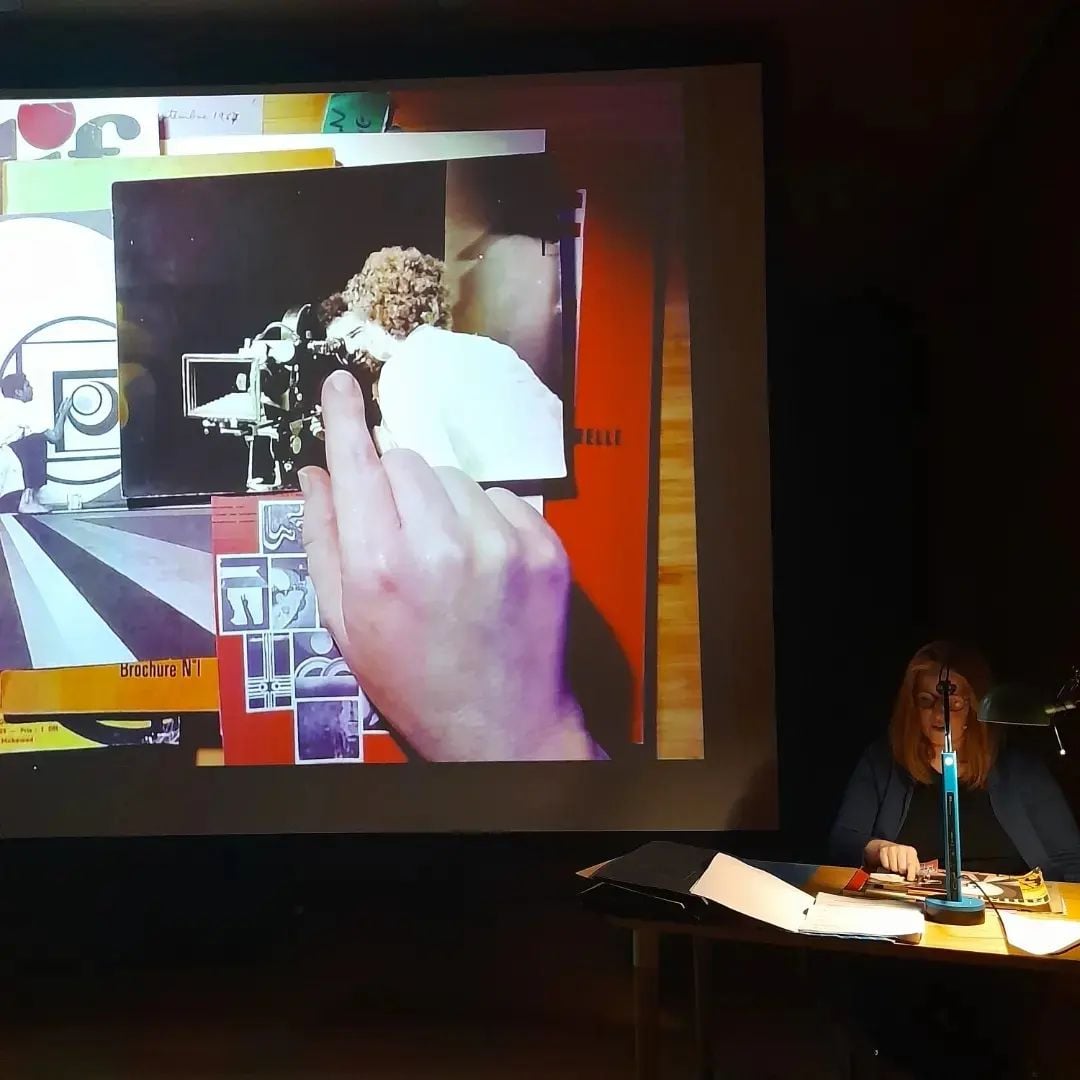

Le collectif des Archives Bouanani y était également représenté par Léa Morin et Touda Bouanani, qui ont participé le 17 mars à une table-ronde “Research, programming and preservation in alternative archives”, à la suite de quoi Léa Morin a présenté la ciné-conférence “For a fictional essay”.

Qui racontera l’histoire? Les débuts du documentaire au Maroc – Un programme de Omar Berrada et Ali Essafi

La Version espagnole du programme est ici.

Version française du programme (abrégée)

La Septième Porte d’Ahmed Bouanani est sortie en 2020, après être restée inédite pendant 33 ans. Elle raconte les transformations du cinéma au Maroc – et les transformations du Maroc par le cinéma – de 1907 à 1986. Elle relate notamment la lutte des cinéastes, après l’Indépendance, pour libérer l’image du pays du regard colonial. Lui-même metteur en scène, Bouanani s’imprègne des questions qu’il formule : comment faire revivre la mémoire culturelle alors qu’elle a été momifiée par des décennies d’assujettissement colonial ? Comment inventer une esthétique adaptée à son époque et à son lieu, une esthétique à travers laquelle les Marocains pourraient se reconnaître ? En somme, comment décoloniser l’écran ?

Cette rétrospective tente de se frayer un chemin vers la septième porte à travers le prisme d’images documentaires. C’est la première présentation de ce genre des débuts du cinéma documentaire marocain. Nous montrons un bref aperçu du cinéma colonial (français et espagnol), avant de plonger dans les trois premières décennies du cinéma national. En nous inspirant du livre de Bouanani, nous proposons un panorama éclectique des expérimentations menées, malgré la censure et les moyens limités, par une génération pionnière de cinéastes.

Depuis les exercices d’étudiants aux longs métrages à part entière, des commandes publiques aux projets subjectifs, ces films couvrent un large spectre créatif qui oscille entre la joie expérimentale et l’impatience politique ; poésie lyrique et ethnographie minutieuse ; exploration formelle et narration historique. Ils tirent la forme documentaire dans tous les sens.

Après les années 1970, la production de films documentaires au Maroc s’est raréfiée, avant de revenir en force deux décennies plus tard avec Dalila Ennadre, Hakim Belabbès et Ali Essafi. Cette période récente mériterait à elle seule une rétrospective. En nous concentrant sur la phase antérieure, notre principal regret est la quasi-absence de films réalisés par des femmes : alors que de nombreuses femmes ont façonné ces œuvres de manière invisible, ce n’est que plus tard, à partir des années 90, que des réalisatrices ont fait irruption sur la scène.

Nous considérons cette rétrospective comme une étape dans le projet en cours de récupérer notre mémoire culturelle dans toute sa riche multiplicité et de la partager avec le monde. Nous l’avons composé avec l’aide et le soutien de nombreux amis et collègues, principalement Touda Bouanani et Léa Morin ; ainsi que des institutions, notamment le CCM de Rabat, dont le personnel – notamment Tariq Khalami et Samir Bouachaibi – a dépassé notre attente. Nous sommes très reconnaissants à Manuel Asín et à toute l’équipe de Punto de vista pour leur invitation et leur soutien tout au long de ce processus.

Conservation et notes d’Omar Berrada et Ali Essafi.

Programme:

Session 1 : Nuits coloniales

Arturo Pérez Camarero : Tetuán la blanca (1943, 15’)

Roger Leenhardt : La fugue de Mahmoud (1952, 33’)

Mostafa Derkaoui : Amghar (1968, 4’)

Ahmed Bouanani : Mémoire 14 (1971, 25’)

Ahmed Bouanani : Petite histoire en marge du cinématographe (1973, 6’)

Session 2 : Le pays de la mémoire

Ahmed Bouanani : Tarfaya ou la marche d’un poète (1966, 20’)

Ahmed Bouanani : Mémoire 14 (1971, 25’)

Mohamed Abouelouakar : Visages de Marrakech (1977, 35’)

Daoud Aoulad Syad : Mémoire ocre (1991, 17’)

Session 3 : A la recherche de la mort exacte

Abdelkader Lagtaâ : Une ombre parmi d’autres (1969, 5’)

Idriss Karim : Chant pour la mort des adolescents (1973, 11’)

Idriss Karim : Marta (1969, 6’)

Moumen Smihi : Si Moh, pas de chance (1971, 17’)

Majid Rechiche : Forêt (1970, 18’)

Majid Rechiche : Al-Boraq (1972, 30’)

Session 4 : Poètes et sociologues

Mohamed Afifi : De chair et d’acier (1959, 20’)

Mohamed Afifi : Retour à Agadir (1967, 11’)

Ahmed Bouanani, Majid Rechiche, Mohamed Abbderrahmane Tazi : 6 & 12

(1968, 18’)

Larbi Benchekroun : Le rocher (1958, 11’)

Latif Lahlou : Sin Agafaye (1967, 22’)

Mohammed Ait Youssef : Les tanneurs de Marrakech (1967, 21’)

Mohammed Ait Youssef : La nostalgie du naïf (1977, 10’)

Session 5 : Labyrinthes intérieurs

Abdellah Drissi : Lekcja 41 (1966, 7’)

Mostafa Derkaoui : Adoption (1968, 4’)

Hamid Bensaid : Zofia et Ludmila (1971, 9’)

Idriss Karim : Elzbieta K (1973, 12’)

Ahmed El Maânoui : Alyam, Alyam ! (1978, 80’)

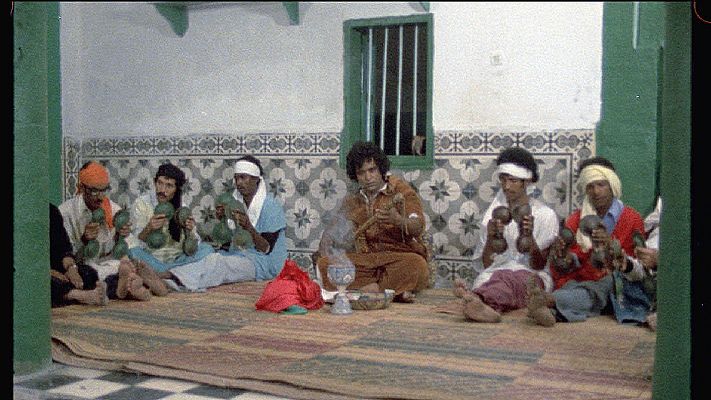

Session 6 : Musique sans maquillage

Actualités marocaines : Masrah Ennas (1974, 6’)

Izza Genini : Aita (1987, 26’)

Ahmed El Maânouni : Transes (1981, 88’)

Session 7 : La Septième Porte

Ali Essafi : Crossing the Seventh Gate (2017, 80’). Suivi du lancement de la version espagnole de la Septième Porte .